面對持續升溫,全世界約定共同減碳

邊境碳稅即將開徵,您準備好了嗎?

甲烷減量資源解決方案

高科技自動化打包處理

減碳之路,可先減甲烷

聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)最新的報告指出,即使全球減碳程度超越各國政府原始承諾,2050年全球均溫應該還是會比十九世紀末高出攝氏1.5度以上。IPCC積極推廣的做法是,要更努力減少其他溫室氣體排放。甲烷其實是比二氧化碳更強的溫室氣體,但是在大氣層中只能存續約十年。因此,減少甲烷排放,很快就會減少大氣層中的甲烷總量,進而減緩全球暖化。

碳有價時代來臨,中央銀行指出,國際間實施碳定價機制,面臨整體碳減量不足、碳定價各國差異大且碳權交易透明度低三大挑戰,恐難達成「巴黎協定」目標,並提醒若企業過度使用碳權抵換,反而不利減碳。

全球暖化加劇,引發氣候變遷,不只對全球帶來深遠影響,也對經濟金融帶來嚴峻挑戰。為了減緩氣候變遷的衝擊,國際間已有共識,未來經濟活動須朝向低碳經濟轉型邁進。

2015年聯合國氣候變化綱要公約第21次締約方會議(COP21)達成「巴黎協定」,提出全球升溫控制1.5°C目標,具有重要意義;而後,主要國家陸續承諾淨零排放,並推出轉型策略。台灣也實施碳費並建立碳權交易所,循序實施碳定價機制。

各國均朝淨零轉型前進,不過中央銀行「全球化與永續發展」簡報指出,各國政經環境、產業結構、政策考量、施行期間長短及施行方式等存在差異,國際間實施碳定價機制恐面臨碳減量不足、碳定價各國差異大、碳權交易透明度低三大挑戰,難達成「巴黎協定」目標,並衍生碳洩漏、漂綠等問題。

央行說明,不論是以價制量的碳稅、以量制價的碳排放交易系統(ETS),現行實施碳定價機制涵蓋的溫室氣體排放量有限;且碳價尚低,使「巴黎協定」目標難以達成。

部分國家有限度開放中間商及金融機構參與ETS排放配額交易或開發相關金融商品,希望增加市場流動性並增進價格效率,但央行認為,此做法也提高價格波動性,並增加市場投機性。

碳權抵換方面,央行提出看法,直言企業若過度依賴碳權抵換,宣稱達成淨零排放目標,而不從營運面減少自身碳排放量,恐使整體減碳效果不彰。

央行指出,部分國家准許用碳權抵減部分碳稅或減少須於碳排放市場購買的碳排放配額,但多設有抵換上限及品質限制,就是為了避免企業過度運用碳抵換而不積極減少自身碳排放量。

央行補充,自願性碳權交易市場因市場透明度低及碳權品質良莠不齊,也曾引發漂綠質疑。

原文:https://finance.technews.tw/2024/02/22/carbon-credit-overuse-is-bad/

為協助中小企業邁向低碳化,經濟部表示,今年持續受理商業服務業智慧減碳補助,歡迎業者踴躍申請,計畫自去年啟動,累計已補助163案計畫,核定補助金額約新台幣1億700萬元,以批發零售及餐飲業為大宗。

經濟部商業發展署今天發布新聞稿表示,今年度「商業服務業智慧減碳補助」已開跑,受理期間為即日起至2024年11月30日、或經費用罄止,中小型商業服務業者可至商業服務業智慧減碳補助計畫申辦平台(www.gogreen.org.tw)申請。

商業署表示,商業服務業智慧減碳補助計畫自2023年4月開始受理至11月30日止,共補助163案計畫,核定補助金額約1億700萬元,補助業者以批發零售及餐飲業為大宗,目前計畫均在執行中。

至於企業如何智慧減碳,商業署以餐飲業為例說明,企業可以應用「智慧點餐系統」,以APP或掃描QR碼方式優化點餐流程,除節約點餐時間外,亦可分析進銷存貨資料及預測食材用量,減少食材報廢,降低碳排放量。

此外,導入「即期品銷售平台」以優惠價銷售即期食品,讓消費者快速獲得惜食商品資訊,不僅可以減少食材報廢,還能增加企業收益。

在批發零售展業方面,商業署表示,企業可導入「進銷存管理系統應用」,以系統紀錄訂單資料,優化進、出貨頻率,節約物流趟次,減少油耗,減少碳排放量。

商業署表示,商業服務業智慧減碳補助分為「單一」及「整合」服務應用二類;「單一服務應用類」補助上限為30萬元,整合服務應用類補助上限為150萬元。

商業署說明,整合服務應至少帶動1家以上合作夥伴參與,例如電器零售者以整合服務應用類導入「電器回收及整新租賃平台」,與合作的零售企業聯合回收舊電器,經整新後以租賃平台將整新電器再次利用,為企業創造收益,亦能降低舊電器報廢所產生的碳排放。

碳交所日前正式啟動國際碳權交易平台,首波購買碳權的有中鋼、台積電、玉山金、奇美及國泰金等27家企業,共交易88,520噸二氧化碳當量之碳權。經濟部透露,台灣目前有179項產品被列入歐盟CBAM課徵對象,也就是大約800多家企業受到影響,會持續提供輔導及補助資源。碳交所強調,碳既是成本也是商機,尤其未來市場會優先考慮符合減碳標準的產品,應可成為可觀的商機!

這次參與國際碳權交易平台的27家企業中,光是金融業就有14家,包括中國信託、永豐金、華南金、中華開發、玉山金、兆豐金、國泰金、台灣金、元大金、合庫、國票金、第一金、台新金、富邦金。碳交所董事長林修銘日前表示,希望金融業扮演火車頭角色,藉由投資、融資帶領各界重視減碳議題。

電子業部分,則有台積電、聯電、日月光、鴻海、華邦電。傳產、紡織或航運等公司有中鋼、南寶樹脂、南緯、特力、中華電信、奇美、萬海、長榮海。

台灣經濟研究院院長張建一表示,台灣是國際供應鏈的重要一份子,成立碳交所有一定的必要性,企業有生產就有碳排,因應氣候變遷大家都須盡一份努力。聯合國氣候變遷大會(COP 28)提到碳定價是全球淨零必需的工具之一,各國政府皆藉由提供相關經濟誘因以加快減碳速度。

金管會於2022年3月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」,分階段推動上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查,2029年前完成確信,並建立一定監督機制來提點企業改善缺失。但中央也提醒,自願性碳信用機制(或碳抵換)是碳排有價化的具體實踐,提醒企業購買前應先做碳盤查並確認自身需求再購買。

經濟部指出,碳權並非投資商品,而是協助廠商減碳的手段,台灣目前有179項產品被列入歐盟CBAM課徵對象,也就是大約800多家企業受到影響,經濟部已持續提供相關輔導及補助資源,並持續與歐盟互動,降低企業面對國際碳關稅所造成的影響。

關於碳權交易之未來的機會與挑戰,安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠提到,減碳對國內相關產業,如石化產業勢必產生一定的衝擊與影響,然為因應氣候變遷的挑戰,世界需攜手努力,碳權交易平台的成立是相當必要的,並仰賴企業界的熱烈響應。

碳交所總經理田建中用產品實例拋出碳是成本還是商機的討論,他認為碳既是成本也是商機,尤其未來市場對於商品的選擇,會優先考慮符合減碳標準的產品,應可成為可觀的商機。

永智顧問股份有限公司顏素絹營運長認為,關於企業應如何對碳權專案跟碳權交易做出正確方向的判讀,建議企業要遵循一定的方法跟程序,尤其市面上資訊極為不對稱,必須謹慎評估跟了解再購買。

第28次聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議(COP28)發布全球碳預算報告,2023年各國燃燒化石燃料的二氧化碳排放量預計達368億噸,創下歷史新高,比2022年增加1.1%,使控制本世紀末全球氣溫升幅在不超過工業革命前1.5℃,變得更加困難。此現象反映出全球的政府、企業在減碳排放的態度,還停留在口頭支持,但卻不情願提出有效減碳排放政策與措施。

另一方面,根據我國政府2023年8月發布的國家版自願檢視報告,其中包括人均有害事業廢棄物比例偏高、碳足跡認證不足及溫室氣體減量等三指標都未達標。同時,德國看守等獨立機構公布的全球氣候變遷績效指標,台灣退步四名,在67個國家排名第61名。「溫室氣體排放」是台灣表現最差的項目,位居倒數第四名,在人均碳排放、2030年減碳目標都被評為「非常差」。台灣的人均碳排放約為每年12噸,是全球平均的兩倍以上,2030年減碳目標僅達成24%也落後許多國家。「能源使用」項目台灣排第57名,在人均能源用量及2030年節能目標也是「非常差」。

台灣為呼應全球淨零趨勢,今年1月三讀通過「氣候變遷因應法」,正式將國家溫室氣體長期減量目標設定為2050年溫室氣體淨零排放。既然台灣已經將2050年淨零排放列為政策目標,就得每年認真檢討減碳成效。根據環境部規定當企業有廠區或事業之年總碳排放量達2.5萬噸者(稱為排碳大戶),須至國家溫室氣體登錄平台公布碳排放量。從2015年到2022年,直接排放量(範疇一)並沒有很大的變動;但是間接排放量(範疇二、用電排放)則有較大幅的增加,使得2021、2022的碳排放總量又接近2017、2018年的高峰值。

調整發電結構與建立碳排放交易制度,是實現淨零排放的兩大重要機制。如同上述對排碳大戶的分析,台灣要達到大幅度降低碳排、甚至長期達到淨零目標,最先要解決的是發電結構,亦即要大幅提高清潔能源的占比。清潔能源,又稱低碳能源,主要是再生能源與核能。就2022年全球電力能源結構,全球化石燃料發電比例為60.9%、核能占9.2%、再生能源29.9%,因此清潔能源發電占比為39.1%。台灣2022年清潔能源發電占比16.5%,全球排名132;在2025年非核家園目標下,清潔能源只能靠再生能源,經濟部預估2026年底才有望達成發電占比20%目標。反觀韓國2022年清潔能源發電占比為37%,且於2023年初規劃2030年核能發電比率32.4%,其次依序是天然氣22.9%、再生能源21.6%、燃煤19.7%。

台灣能源政策受以下因素的限制:電價便宜、電力供給要穩定、非核家園,現今又多了一個2050淨零排放目標。我們呼籲政府能源轉型政策應朝向「清潔能源」邁進,包括:再生能源與核能,並加大對碳移除技術的投入,方能為淨零排放奠下良好基礎。

其次,要達到2050年淨零排放目標,建議政府應提出搭配碳排放配額之碳排放交易制度,列明製造部門(特別是高排碳企業)每年要減少排放的目標,亦即給予碳排配額;並建立碳排放交易市場,讓未達成配額者,須付出成本購買碳排放權。然而,台灣並未採行搭配碳排放配額的碳排放交易制度,而採自願性碳權交易制度,其減碳效果著實令人擔心。

在全球推動淨零排放的趨勢下,以出口為導向的台灣,如果沒辦法配合國際趨勢減碳,未來出口品有可能會被課徵高額的碳關稅。因此政府有必要制訂明確的減碳路徑,並學習相關國家的作法以增強減碳效果,否則台灣的廠商將在國際貿易受到阻礙,也有可能無法取得國際大廠的訂單。

原文:https://udn.com/news/story/7338/7639440?from=udn-relatednews_ch2

媒體報導有鋼鐵業者明年起新訂單將附徵碳費,環境部今天(10日)發布新聞稿表示,碳費費率尚在研議中,將於明年第一季提交費率審議會討論後決定,業者訂價仍應多方思考,不應直接轉嫁碳費,以此為由哄抬產品價格。

「氣候變遷因應法」已於今年2月15日公布施行,其中新增「碳費」徵收機制,環境部將於明年1月1日起徵收碳費,第一階段徵收對象為二氧化碳年排放量達2.5萬噸的製造業及電力業,經盤點全台共有512家排碳大戶,業者須於後年、2025年繳交碳費。

環境部指出,被徵收對象採行具體減量措施,如轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善,進行實質減量並達指定目標者,可提出自主減量計畫,申請適用優惠費率,若屆時未能達到指定目標者須追補繳。

環境部強調,碳費是經濟手段、而非財政工具,其目的為促進事業實質減量,並非不思考自身減碳,而直接轉嫁給下游廠商或消費者,環境部呼籲業者應積極減碳,提升自身競爭力。

環境部指出,碳費制度包含「課徵」與「支用」兩個層面,課徵面向的重點在於給予排放源減量誘因,若自行投資進行減量,導致排放量降低,所需繳納的碳費就會降低。另一方面,廠商進行的低碳投資及主管機關將碳費徵收所得專款專用於低碳工作時,也會驅動相關低碳產業發展,進而對整體經濟帶來正面效果,同時促進達成低碳轉型及國家減量目標。

原文:https://www.rti.org.tw/news/view/id/2186273

歐盟實現2050年「碳中和」目標的重要氣候措施「碳邊境調整機制CBAM」(又稱碳關稅),已於本月(2023年10月)上路試行,雖然目前僅要求歐盟進口商提交碳排放相關數據,尚不需繳納費用,但2026年1月起一旦過渡期結束,便會開始實施付費制的碳關稅機制,歐盟海關只會允許經授權的碳關稅申報人進口的產品入境歐盟,因此進口商必須購買碳關稅憑證始能將貨物進口至歐盟國家,無疑增加不少交易成本。

歐盟碳關稅政策旨在以零碳排(Zero Carbon Emission)取代碳中和(Carbon Neutralization)交易機制以及解決碳洩漏(Carbon Leakage)風險,透過確保進口產品和歐盟境內生產產品的碳價格相當,平衡歐盟境內與歐盟境外生產的碳成本,以保護歐盟製造商的減碳排努力成果,達到公平交易及保護世界環境的目標。一旦歐盟課徵碳關稅,其他國家將會效仿對進口商品課徵碳關稅,例如美國參議院於2022年6月7日提出清潔競爭法案(Clean Competition Act, CCA),有人稱其為美國版碳關稅,一旦經國會正式通過(目前已完成二讀),美國海關將會從2024年起開始課徵碳關稅,並不會如歐盟有過渡期間,且所涵蓋的產業面更廣,可能納入耗電量高的電子資訊產品與電動車零組件。根據出口統計數據顯示,臺灣近年來直接對美國出口量占出口總值的21%,金額超過千億美元且還在持續增加,因此美國碳關稅對於臺灣的高科技廠商的出口衝擊,恐怕會比歐盟碳關稅帶來的影響更大。

據悉,許多臺灣廠商已收到歐盟客戶的供應商產品規格問卷,準備要在今年10月進口產品申報相關碳關稅資訊,裡面許多問題與碳盤查、碳含量、碳價格與碳關稅有關,但多數出口企業缺乏足夠的資料來填寫問卷,除了企業本身都還未進行碳盤查外,我國政府也還沒有訂定碳定價制度,若政府不盡速建立碳定價制度來課徵碳價或碳關稅,並施行碳稅稽徵申報制度,我國企業只能將碳稅繳給歐盟,對我國政府的財政收入與減碳補貼政策會有極大的負面影響。

回顧我國政府遲至2022年3月始發布「2050淨零排放路徑」,正式加入全球超過130國家所承諾之2050年達成「淨零碳排放」的氣候承諾目標。我國公布目標時程時已晚於多數已開發國家,減碳目標的規劃細膩度亦不足,短、中、長期目標更是過於理想化而缺乏實行可能性。例如國家發展委會訂出2040年新售小客車、機車將100%全面電動化,市區公車也將於2030年達到全面電動化的目標,但對大貨車、大客車則未設有限制。然而,目前全臺灣汽車登記總數超過800萬輛,電動車數量不到2%。全世界至少有18個國家訂出禁售燃油車的具體時程,如挪威預計在3年內達到完全禁售燃油車的目標,英國於2030年內年全面禁售,美國加州及日本則將期限訂於2035年;相比之下,我國政府只選擇以「補助」的方式鼓勵民眾汰換燃油車,而非以「禁售」的手段為之,對於達到淨零碳排的目標顯得決心不足與過於保守。

面對歐盟碳關稅的啟動以及美國清潔競爭法案的蓄勢待發,臺灣不少企業正積極購買碳權,然而治本之道應為企業與政府共同從內部開始減碳行動,為此,臺灣許多龍頭企業已紛紛成立「1+N」供應鏈減碳團隊,協力讓上中下游廠商完成綠色轉型。當減碳排已不再只是為環保,更是攸關企業興衰存亡的重要關鍵時,期待我國政府能有更多作為,並注入更多能量讓我國企業正式揮別「碳焦慮」。

全球暖化威脅加劇,為對抗氣候變遷,國際吹起「淨零碳排」旋風,各國祭出更嚴格的環境/能源相關規範與氣候政策,如2021年底舉行聯合國締約國大會COP26,就抑低燃煤、減少甲烷,與擴大投入資金、協助開發中國家達成轉型目標等事項達成「格拉斯哥氣候協議」,透過更多金融投資與國際合作,深化中央、地方、企業與民間各層級間的協作,努力緩解氣候變遷對世界的衝擊。

此外,「綠色氫能」更是COP26周邊會議的熱門討論主題,期間簽署的「Clydebank Declaration」,包括美、英、法、日本、澳洲等國均有參與,承諾2025年前開發氫能/氨能等燃料技術於船舶應用,在全球建立六個海運「綠色廊道」,降低海上運輸之碳排放。

隨著氫能加入新興能源板塊,許多國家開始布局氫能貿易,未來再生能源與水資源稟賦充足的地區,如澳洲、中東、挪威等地可望成為綠氫的生產大國。而日本、南韓、尼德蘭等自然資源較受限制的地區,可能成為綠氫的淨進口國;根據國際再生能源總署(IRENA)統計,包含民間規劃在內,至2022年3月全球有約90個氫能雙邊貿易規畫。

根據國際能源總署(IEA)2050年淨零路徑規畫,全球去碳化共有七個重要策略支柱:1. 能源效率提升;2. 終端能源消費行為改變;3. 電動化;4. 再生能源;5. 氫能與氫基燃料;6. 生質能;7. 碳捕捉、再利用與封存。在這些策略之中,氫能是促成許多高碳排製造業部門達成淨零的關鍵。

IEA預測,在2050年淨零碳排情境下,全球低碳氫能產量將達一年5.3億噸,較2020年8,800萬噸成長近六倍,主要應用於運輸部門、工業製程與電力部門,尤其在運輸部門之氫能應用,將由2030年的250萬噸大增至2億噸,遠高於其他部門,顯示未來氫能在運輸部門的應用潛能極大。

許多國家已提出相關氫能發展策略,明定氫能相關產業的發展目標。除開發綠氫製造量能外,也積極將氫能導入其他領域,包括工業、礦業、陸海空運輸等,利用擴大氫能應用情境,加速不同產業部門達成低碳轉型。

藉由政策與產業投資的拉抬,全球氫能需求持續增加,除傳統煉油與工業用氫外,推動氫燃料電池車(含氫能巴士等大型車輛)與加氫站也是重要目標,在政策帶動下,大型車廠相繼投入高額研發經費,加速燃料電池技術進入成熟期,同時刺激電解槽材料或觸媒所需技術的發展。

IEA報告指出,近年用於交通運輸部門之燃料電池大幅成長,至2022年7月底,全球燃料電池車總計已達5.9萬輛,較2020年成長約55%,為2014年燃料電池車問世以來最大成長幅度。除燃料電池車,氫能燃料電池火車、卡車、工具機等也陸續問世,包括航空巨頭Airbus在內的一些企業也投入研發可用於航空、海運的氫基合成燃料,顯示未來氫能燃料電池除在交通運輸領域外,還有更廣泛的應用。

許多國家的「氫能戰略」以「產業發展」為核心:英國即著重開發綠氫製造與管線輸氫技術,利用示範計畫,深化「英國製造」研發創新量能,最終以「技術出口」為目標,鞏固英國在氫能經濟的國際地位;南韓透過扶植國內燃料電池製造大廠,結合國內車廠製造,加速燃料電池車相關技術與市場開發,企圖取得氫能運輸的領先地位;法國建立製氫所需的電解槽產業,並利用推廣區域型的氫能載具應用,提升社會大眾對氫能的認識與接受度,同時擴大氫能需求市場,催化氫能產業整體動能;澳洲以開發氫能國際市場、建立氫能出口貿易為導向,利用氫能產業專區,從國內市場開始提升氫能應用,透過規模經濟與產業聚落效益,加速氫能發展。

這些國家的發展戰略均以本身產業在氫能價值鏈中、最適合扮演的角色做為推動基礎。如英國根據油氣業的實力與經驗,作為潔淨氫能製造業基石;南韓從汽車製造業經驗出發,衝刺氫能燃料電池專業與氫能載具;法國利用在火車、飛機等運輸的經驗,加速氫能載具發展;澳洲以豐富礦藏出口為其貿易主力,以氫能出口為導向的政策。

從這些趨勢可發現,利用氫能降低製程或相關應用碳排也是氫能戰略的重要主軸,透過導入氫能,工業製程可降低作為熱源或料源的化石燃料使用;運輸部門使用氫燃料電池,可降低運具碳排放;氫能煉鋼則是鋼鐵業低碳轉型的研發方向。

在全球推動氫能產業的浪潮,以及國際市場的碳稅等壓力下,我國企業可思考以電子製造業經驗發展電解槽所需的電控模組,或應用材料科技優勢,發展氫氣儲運所需的鋼瓶,以及燃料電池周邊組件等,並利用國際貿易的合作機會,及早投資國外綠氫開發計畫,以掌握市場與技術機先,作為進軍國際氫能市場的敲門磚。

2023年國際貿易一大重點,就是預計於10月將啟動的歐盟碳邊境調整機制(CBAM),意即所謂的碳關稅。這個機制到底是什麼?對台灣企業會帶來怎樣的影響?

【永續會研究室・國際雙週報系列】全球氣候變遷、淨零承諾等議題,喚起全人類對永續的意識。「天下永續會」從企業實踐ESG的視角,能夠展現世界公民對環境的責任,我們從剖析國際間最新的永續趨勢,帶領企業在動盪時代下,觀察永續創新的各種可能。

2022年12月中,歐盟理事會與歐洲議會的談判代表,針對碳邊界調整機制( Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM)達成了有條件的協議,將於2023年正式推出全球第一個針對溫室氣體排放設定貿易規範的制度。雖然施行細節尚待敲定,但計畫大致範圍已經底定。這次的永續週報,就帶大家了解CBAM的來龍去脈跟相關規定。

一、何謂碳洩漏(carbon leakage)?

要認識碳邊界調整機制( Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM),得先了解碳洩漏(carbon leakage)這個概念。

當企業因為某地針對氣候變遷而採取比較嚴格的規範,例如碳稅、碳費等,導致生產成本變高,而將生產外移到規範相對比較不嚴格的地區,或是自規範較寬鬆的地區進口同類型、但成本較低的產品,就會造成碳洩漏。

為了成本考量,企業不試圖將營運「綠化」減排,而把排放量從A國移到B國,或是從未積極減碳的地區進口替代品,這並不會減少全球的排量,反而會危及2050年達成零碳排的目標;對減排規範比較嚴格的地區來說,其企業也因此面臨了不公平的競爭。身為全球氣候行動最積極的龍頭,歐盟對碳洩漏自是最為敏感。

二、何謂EU ETS?

為了預防碳洩漏,歐盟原先就採取了一些機制,其中最主要的就是碳交易市場——歐盟排放交易系統(EU’s Emissions Trading System,EU ETS)——的免費配額制度。自2005年就成立的EU ETS,是全球最大的碳交易市場,納入管制的企業要針對其排放購買碳權憑證。EU ETS採取「總量與交易」(cap and trade)的做法,在設定的排放總量之下,企業可以拿到一定比例的免費配額,減碳有成的企業可以將多出的配額,在EU ETS上賣給其他憑證不夠用的企業,歐盟的碳價即是以碳權憑證的供需而定,利用「污染者付費」的做法來激勵企業減碳。

因為這會墊高企業營運成本,免費配額的設計就是為了維持歐盟企業在綠色轉型中的競爭力,尤其是對於被歐盟列為有碳洩漏高風險的產業來說,更是如此。不過,為了達成歐盟的氣候目標並迫使企業更積極減碳,免費配額將逐步退場。

根據歐洲議會與歐盟各國政府在2022年12月中達成的最新協議,EU ETS納管企業的排量,在2030年前得減少62%(以2005年為基期);免費配額也將自2026年起逐步削減,到2034年全部取消。具體的削減幅度跟時程分別是2.5%(2026年)、5%(2027年)、10%(2028年)、22.5%(2029年)、48.5%(2030年)、61%(2031年)、73.5%(2032年)、86%(2033年)、100%(2034年)。

三、何謂碳邊界調整機制( Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM)?

隨著免費配額的逐步退場,預防碳洩漏的新機制,就是碳邊界調整機制:只要是生產地碳定價(可能是碳稅、碳費、或被認可的碳交易制度的碳價)低於EU ETS碳價的產品,一旦進口到歐盟關稅區,就要購買CBAM憑證(CBAM certificates),補足其間的差額,因此CBAM也被稱為是「碳關稅」。

簡單來說,以前歐盟是透過ETS的免費配額,讓歐盟企業不至於因為減碳墊高成本而削弱競爭力;CBAM則是利用開徵「碳關稅」,讓非歐盟企業也得跟歐盟企業一樣,承擔同等的減碳成本,也因此讓減碳不積極的企業,有更強烈的減碳誘因。

四、CBAM憑證多少錢?

一張CBAM憑證「買到」的是一噸碳排量,至於價格是多少,則參照歐盟EU ETS的碳權交易價格。不過,EU ETS的碳權憑證是每日拍賣,價格波動頻繁,因此CBAM憑證價格將以「每週均價」為準。

以2023年1月第一週來看,EU ETS的碳價都落在每噸85歐元(約台幣2,800元)上下的水準,如果台灣的碳費僅落在每噸10美元(約台幣300元),將遠低於歐盟標準,勢必得繳交「碳關稅」。

如果進口產品無法提供排放數據,或提供的數據被歐盟認定為不可接受,歐盟將會依照其根據次級資料,認定該種產品的排放量,算出應該繳納的原始金額(default value),等於是帶種懲罰性意味的費用。

五、CBAM的階段性時程

2023年10月起:啟動簡化版的過渡期,僅要求進口商提交碳數據的相關資料,尚不需繳納費用,也等於是迫使企業要開始清楚計算其產品的碳足跡。

2026年起:過渡期結束,付費制的CBAM開始啟動,初期僅涵蓋若干產業,但有可能再擴大到其他產業。

2027年底前:執委會將對CBAM進行全面評估,範圍包括氣候變遷國際協議的進展、對開發中國家進口到歐盟的影響(特別是低度開發國家)。

2034年:隨著EU ETS免費配額全部取消,全面性的CBAM也將啟動。

六、哪些產業被納入CBAM的範圍?

原先歐盟執委會提議的產業僅有鋼鐵、水泥、化肥、鋁、電力等五大產業,不過新的協議擴大加入氫氣(因為非歐盟國家主要是用煤炭生產氫氣)、若干化學前驅物(precursors)、一些鋼鐵下游產品(例如螺絲、螺栓等),以及在特定條件下的範疇二間接排放。

此外,新協議也要求歐盟執委會在過渡期評估納管範圍,是否要擴大到其他也面臨碳洩漏風險的產品,例如:有機化學物、聚合物(polymers,主要就是塑膠)等,最終目標是要在2030年將EU ETS納管產業也全部納入CBAM。執委會也必須評估如何計算間接排放的方法,以及納入更多下游產品的可能性。

七、對台灣產業的衝擊

CBAM初期納管的產業,不是台灣主要的出口項目,影響可能不大。

根據財政部貿易統計資料,2022年台灣基本金屬及其製品佔了整體出口的7.69%,其中的15%是出口到歐盟;化學品佔整體出口僅4.89%。其中6%是到歐盟。至於聚合物(塑膠)跟相關下游產品,塑膠、橡膠及其製品佔整體出口約5%,其中7%出口到歐盟;紡織品佔整體出口約2%,其中約4%出口到歐盟。

不過,最大的影響,是其他貿易大國可能也開始研擬類似CBAM的做法,包括英國、日本、美國等都已經在評估。

美國國會在2022提出了美版碳關稅《清潔競爭法案》(Clean Competition Act,簡稱CCA),因為美國沒有像歐盟一樣涵蓋全國一制的碳交易市場,因此CCA的做法是徵收碳價,初期以一噸碳55美元(約台幣1650元)計算,之後將視通膨狀況每年增加最多5%的幅度。只要產品排碳量超過業界平均值,就要繳交碳價。

法案納管的產品包括石油提煉產品、石化產品、肥料、氫氣、己二酸 、水泥、鋼鐵、鋁、玻璃、紙漿跟紙製品、乙醇等。跟歐盟CBAM不同的是,美國的CCA納管的不只是進口到美國的產品,美國本土的製造商也被要付碳價。不過生產CCA納管下的美國本土原物料生產商,出口時可享有出口折扣。

如果CCA通過,將自2024年開始實行,比CBAM的正式施行還更早。

目前CCA尚未正式通過,最終的做法尚待觀察。不過可以確定的是,以出口導向為主的台灣企業,不能忽視碳關稅這個即將影響國際貿易的趨勢。

原文:

紅藻是一種海藻,可以大幅減少糞便產生的甲烷量

甲烷會導致氣候變化,而乳牛會產生大量甲烷。它們腸道中的細菌會產生甲烷,並透過打嗝和糞便排出。

該故事確定了可以減緩氣候變遷、減少其影響或幫助社區應對快速變化的世界的新技術和行動。

乳牛——我們最喜歡的起司、牛奶和漢堡的來源——有甲烷問題。它們的打嗝和糞便將大量這種強效溫室氣體排放到環境中。但在牛糞便中添加紅藻可能會有所幫助。

在一項新的研究中,這種處理消除了牛糞中的大部分氣體。這提出了一種減少乳牛造成的氣候變暖影響的新方法。

科學家於 7 月 13 日在《永續糧食系統前沿》中分享了他們的發現。

為獲取食物和牛奶而飼養的乳牛排放量佔世界甲烷排放量的近四分之一。動物腸道中的細菌在消化過程中會產生氣體。乳牛打嗝會排出大部分氣體。當糞便分解時,它們的糞便會釋放出少量的氣體。

薩拉·普拉斯說,當談到糞便中的甲烷時,乳牛往往是個大問題。她沒有參與這項研究。但身為柯林斯堡科羅拉多州立大學的動物科學家,她了解這些問題。

酪農傾向於在土壤含氧量低的地方飼養乳牛及其糞便。這是產生甲烷的細菌喜歡的環境。相較之下,為牛肉而飼養的乳牛往往在露天牧場或乾燥的飼養場中生活、打嗝和排便。它們較高的土壤含氧量幾乎不支持產生甲烷的微生物。

研究人員一直在尋找降低牛糞排放甲烷的方法。他們現在找到了一種名為「Asparagopsis Taxiformis」的海藻的幫助。這種藻類生長在熱帶海洋中。

三溴甲烷的作用

早期的研究表明,這種海藻中的一種化學物質——三溴甲烷——可以阻止乳牛(及其糞便)中細菌產生甲烷的活動。在乳牛飼料中添加少量藻類(僅 0.5%),腸道微生物產生的甲烷氣體量就減少了約 65% 。

但這種方法也會將藻類和三溴甲烷留在牛體內。這讓科學家們感到擔憂。

美國環保署發現,三溴甲烷可能是人類致癌物。因此,餵食這種藻類的乳牛隨後可能會在牛奶中釋放有毒水平的三溴甲烷。藻類還可以增加牛奶和牛肉中的碘含量。這可能會擾亂食客的甲狀腺。(頸部器官產生的荷爾蒙控制動物如何利用食物來生長。)

穆罕默德·拉明在於默奧的瑞典農業科學大學工作。這位動物科學家所在的團隊一直在尋找一種方法來避免藻類化學物質對人類造成的一些風險。他們的想法是:將海藻添加到牛糞中。

在這項新研究中,研究小組收集了四頭乳牛的牛糞。兩隻乳牛吃了用藻類處理過的飼料。有兩個沒有。回到實驗室,科學家將每個牛糞分開。他們在一部分糞便中添加了海藻,而剩下的糞便則單獨留下。然後,讓所有這些糞便慢慢分解九週。

用海藻處理乳牛飼料最初確實降低了新鮮糞便中排放的甲烷氣體。但一旦糞便開始分解,糞便微生物就會排出大量氣體。最終,吃藻類並沒有降低牛糞便中甲烷氣體的產生。

有何幫助:在牛糞中添加藻類,可將牛糞最終噴出的甲烷氣體量降低約 44%。

藻類在牛飼料中仍然發揮作用嗎?

克里斯托弗·格拉森說,這項新研究為牛甲烷問題中尚未充分研究的部分提供了解決方案。他是懷卡託大學的化學家。它位於新西蘭陶朗加。格拉森沒有參加這項新研究。但他確實研究了從海藻中提取的化學物質。

儘管看起來不錯,但他懷疑,“由於[製造]海藻的成本,紅藻處理可能太昂貴了。”

而且,格拉森補充道,不排除對乳牛飼料進行處理。新的發現表明,海藻仍然可以有效抑制牛腸道中的甲烷和打嗝。格拉森說,例如,新技術可能會從海藻中提取某些化學物質,然後將這些化學物質餵給乳牛。這可能會限制三溴甲烷和碘最終進入人體的風險。

最後,普萊斯說,糞便中含有少量甲烷可能並非全是壞事。一些科學家已經開始捕獲糞便排放的甲烷氣體作為能源。它被稱為沼氣。因此,如果給乳牛餵食藻類可以降低它們的腸道甲烷,並且可以從任何糞便中收集沼氣,她說這些治療方法可能對農民來說可能是雙贏。

因人類工業活動排放的二氧化碳而導致的氣候變遷問題,已是當代人類亟欲解決的難題。近幾年,國際組織與科學機構也不斷地強調減少碳排放的必要,以及調整減碳標準。2014 年聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的綜合評估報告指出,人類應在 2100 年以前削減 90% 的碳排。

但到了 2018 年的全球暖化特別報告時,IPCC 則將標準加嚴,人類需在 2050 年時達到「淨零排放」,亦即「人為溫室氣體的排放量,扣除透過碳匯、碳捕等移除量後為零」。2021 年下半年,世界各大工業國也陸續提出在 2050 年前後達到該國淨零排放的政策目標和政策路徑。

在世界潮流的推動下,2021 年 4 月總統蔡英文在世界地球日的活動,宣示臺灣將努力在 2050 年達到淨零排放。同年中研院在廖俊智院長的主導下,啟動了「Alpha 去碳計畫」,院內物理所的陳洋元研究員與研究團隊也開始為臺灣的「去碳燃氫」技術建立基礎。

把天然氣變成氫氣,真的可能嗎?先來看看過去科學家怎麼做吧!

去碳燃氫:使天然氣邁向淨零

為能達到降低碳排的能源轉型,又需兼顧產業發展的用電需求,臺灣目前的能源規劃,預估在 2025 年時,再生能源發電量佔比約 15.2%,其餘則為 45% ~60% 的燃氣發電與 25% ~40% 的燃煤發電所組成,到 2050 年時,樂觀理想情境中再生能源發電量佔比可逾 60%,剩下則以燃氣發電為主。

儘管燃燒天然氣(甲烷)的理論排碳量,約只有燃燒煤炭的一半,但每燃燒 1 噸的甲烷,仍會產生 2.75 噸的二氧化碳排放,這與淨零排放的目標,仍有相當大的差異。因此,當代天然氣的運用,必須回應如何有效降低碳排放。

大抵來說,降低天然氣的碳排可以分成兩種不同方向的策略,其一是「碳捕捉、再利用與封存(carbon capture, utilisation and storage, CCUS)」,方式是將燃燒後的二氧化碳,捕捉下來再利用,如應用於綠藻養殖、水泥製造等,或是將二氧化碳壓縮後封存於耗竭油氣庫這種地質結構上的特殊封閉構造,或是封存於海底富含鹽水的地層構造。

然而碳捕存的技術與概念新穎且須有特定地質條件配合,要能達到具規模的運用仍有相當技術門檻需突破,且碳捕存在臺灣多年來也持續面臨政治及環保爭議,發展進度緩慢。

另一種策略方向,則是「燃料轉換」,將化石燃料能源的天然氣,全部或部分替換為零碳的能源,例如利用微生物分解利用農業等方式生產的有機物質來產生「生質甲烷」(註1)作為燃料;利用大量的無碳電力,電解水後分解為氫氣和氧氣,再將氫氣做為燃料;或是再利用無碳電力將二氧化碳與氫氣合成為甲醇、甲烷、氨等「載氫劑(hydrogen carrier)」以利運送和利用。

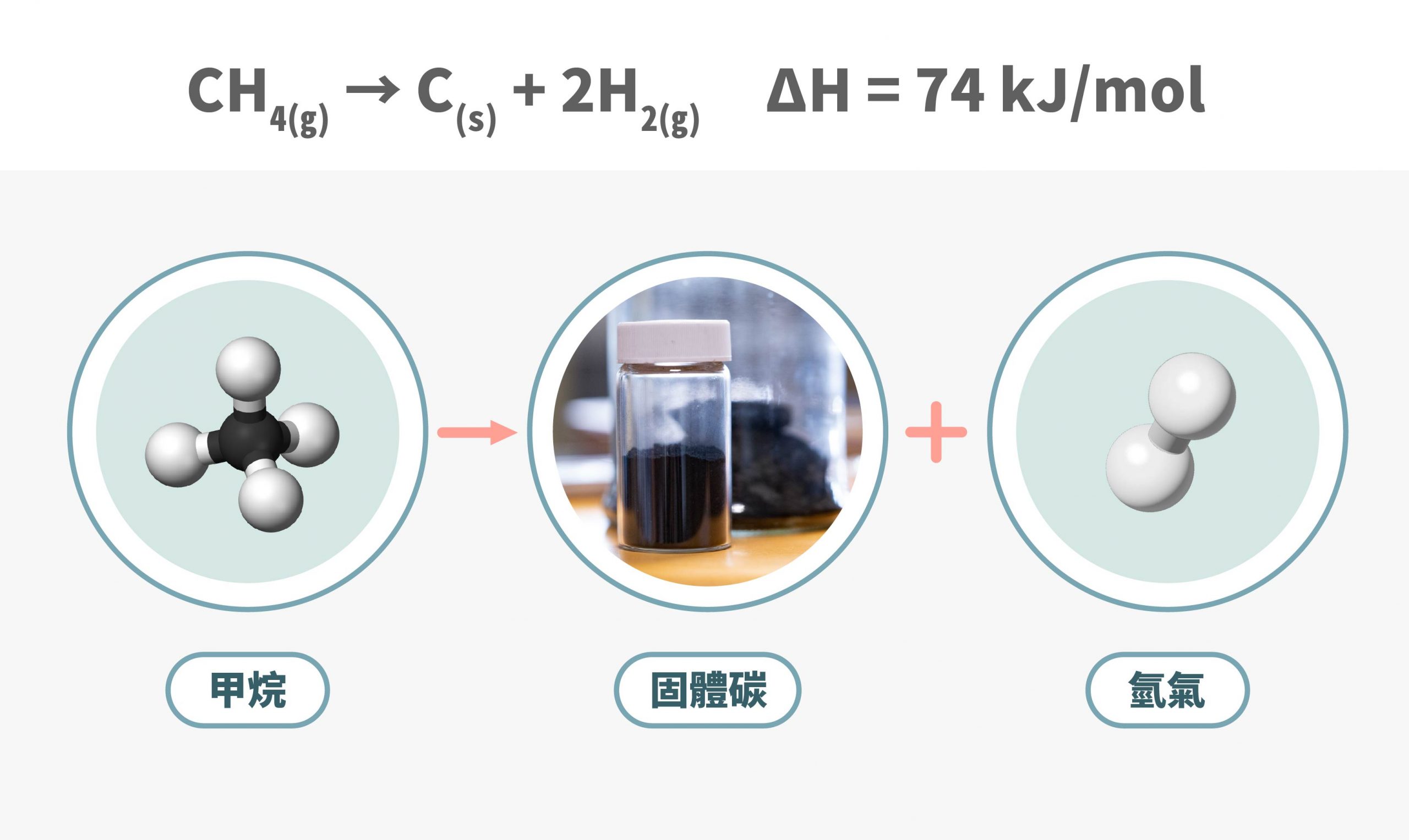

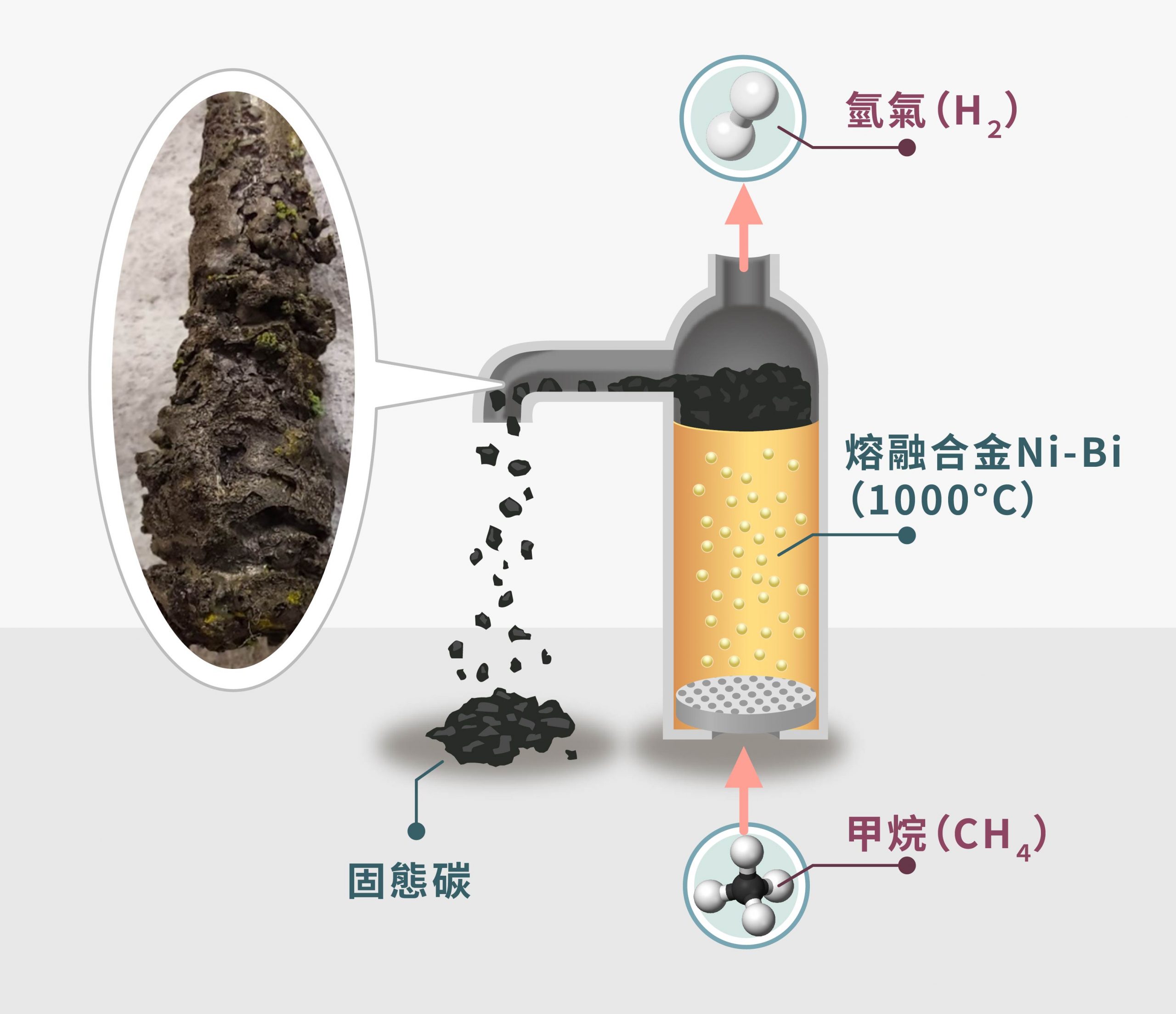

還有一種備受矚目的燃料轉換方式,是直接將甲烷裂解為氣態的氫氣和固態的碳黑(carbon black):

1999 年,M. Steinberg 發現當溫度夠高時,甲烷鍵結被打斷的效率隨之提升,而提出「甲烷熱裂解」(thermal decomposition of methane, TDM)技術,該技術是將甲烷處於高於 700°C 的高溫環境,使甲烷裂解為氫氣與固體的碳。固體碳可以穩定的儲存,不會增加大氣中的二氧化碳,也可以做為工業生產的原物料使用。

為進一步提升甲烷分解的效率與商業價值,近二十餘年來,許多針對 TDM 的研究,引入了各種催化劑,作為熱解甲烷的反應環境。目前常使用特定比例的惰性合金作為催化劑,將合金加熱成熔融態,當甲烷氣體通過液態合金時,即開始分為氫氣與固態碳。

加熱溫度越高、氣體通過的熔融合金管柱越長,則甲烷熱裂解的程度越高,例如以一公尺長的管柱環境,利用不參與反應的 1175°C 熔融錫金屬,則可轉化 78% 的甲烷;利用具催化性的熔融金屬如 27% Ni–73% Bi 合金,則可在 1065°C 達成 95% 之甲烷轉化。

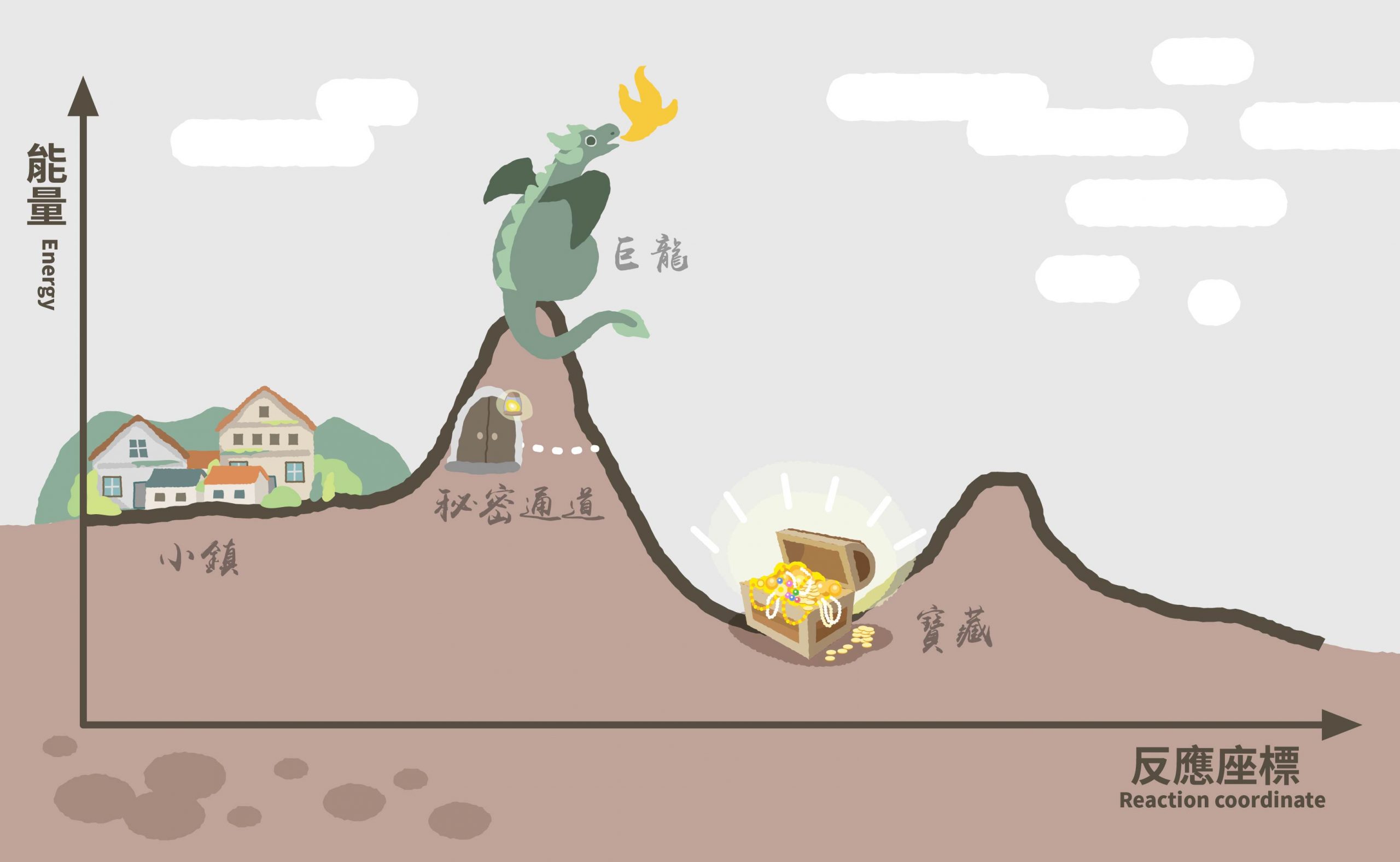

為什麼需要催化劑?為了降低化學反應的難度。

理論與現實的差距

以裂解方式生產氫氣的技術,有可能會成為未來氫能發展主要的方向之一。根據 Pöyry Management Consulting (UK) 2019 年的研究,推估歐洲的氫能發展,認為到 2050 年時,歐洲所使用的氫能會有 55% 來自於甲烷裂解,有 30% 來自目前化工產業較成熟使用的天然氣重組,以及 15% 來自於水電解產氫。

因此,2021 年 3 月起,在廖俊智院長的主導下,中研院啟動了「Alpha 去碳計畫」,目的在發展熱催化、電漿裂解等各種技術方法,以達成去碳產氫的發電目標。物理所陳洋元研究員的團隊,也開始在院內建構甲烷熱裂解的裝置,試圖為我國建立起去碳燃氫的技術基礎。

然而,儘管催化性熔融金屬的理論可行,在實務運作上此方法卻有其瓶頸,陳洋元研究員的團隊發現,當裂解後產生的氫氣和碳從熔融金屬表面冒出時,熔融金屬的蒸氣會把碳包住而在金屬表面變成如岩漿般的黏稠流體,必須不斷暫停實驗把岩漿給撈出去,使得學理上雖可高效率地裂解甲烷,但仍難以放大規模至發電機機組或提供給發電業使用。

體認到催化性熔融金屬的限制後,陳洋元研究員開始尋找其他也可具有類似催化效果的材質。其中一種可行的催化劑,就是碳黑本身。過去針對催化反應的研究中,即發現碳本身即是一種理想的催化劑。在甲烷裂解的過程中,研究者可以透過利用不同形式、結構與表面積的碳,來調控碳的催化活性。

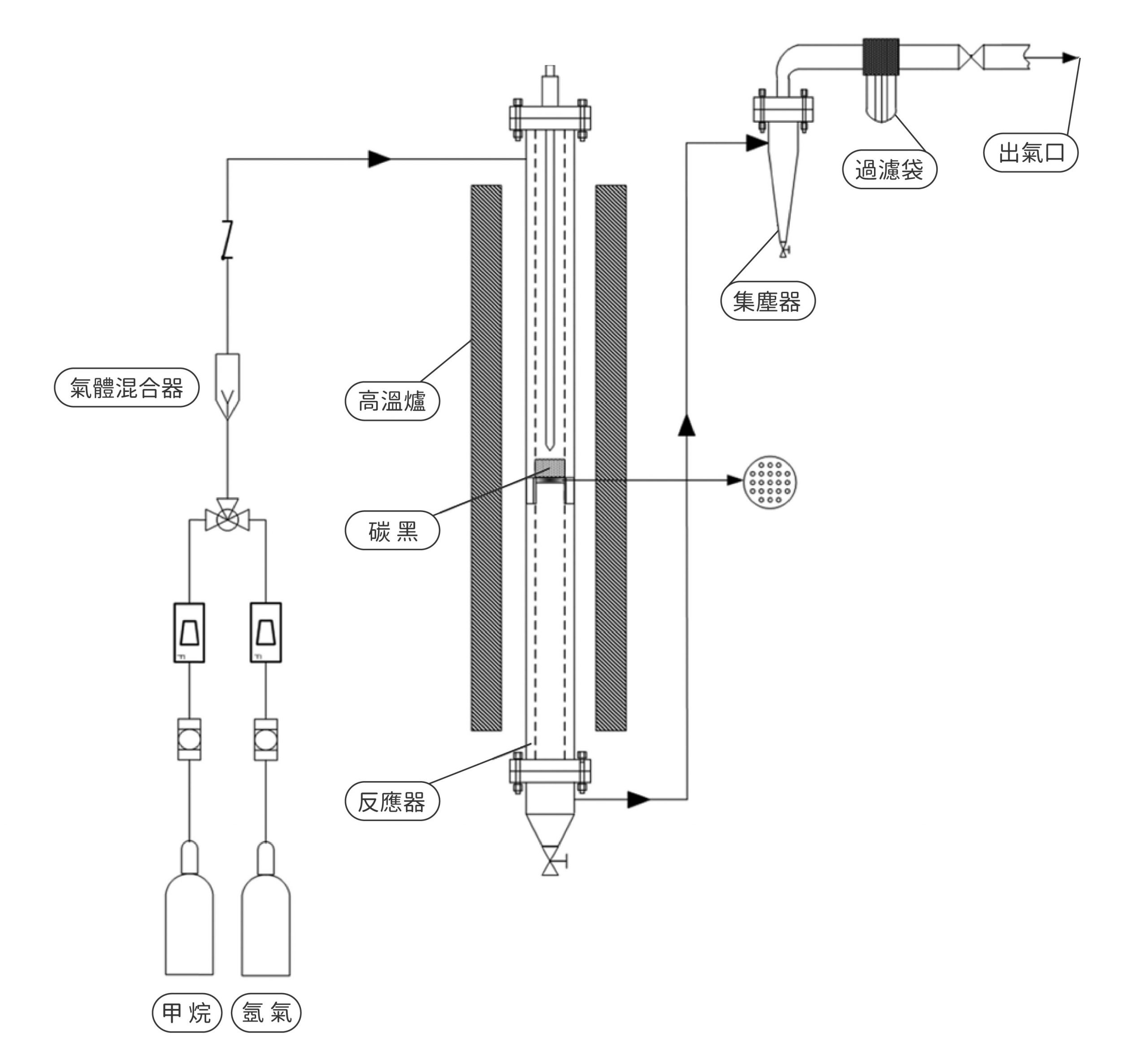

2013 年,韓國研究者 Seung Chul Lee 等人提出用碳黑作為催化劑的甲烷熱裂解裝置設計,其概念是將高溫管柱中,裝填直徑 30 nm 的碳粒作為催化劑,使甲烷通過高溫碳粒時,被催化裂解為氫氣和碳,再透過集塵器與過濾器捕捉碳黑。

圖|Korean Journal of Chemical Engineering

雖然概念裝置已提出逾十年,但至今市面上仍未有成功商業化與量產的設備。由於催化劑和裂解後的碳都是相同的物質,因此隨反應時間增加,實驗裝置中的碳黑會不斷吸附。

因此,該實驗設計若要能用於實務上的燃氣電廠減碳,關鍵就在如何能維持或定時減少高溫管柱中積存的碳;如何能延長集塵設備與濾網的更換週期,以須確保裝置能不間斷的長時間運作;以及如何與既有燃氣機組的系統結合。

中研院的 Alpha 去碳計畫:局部比例的以氫代氣

面對過去研究的基礎與限制,中研院的團隊已在開發利用碳黑作為催化劑的甲烷熱裂解裝置,且能搭配自動化的清除積碳、與更新集塵、過濾器,使熱裂解裝置能持續性地運作。

熱裂解的裝置設計上,也並非追求極致的甲烷轉換率,由於氫氣比甲烷擁有更劇烈的燃燒反應,如在空氣中的燃燒速度,甲烷為 0.38 公尺/秒,但氫氣則高達 2.9 公尺/秒,這使得氫氣爆燃的衝擊力遠大於甲烷。

因此,目前仍未有純氫氣或高比例氫氣的商品化發電機組,而多以在甲烷中混合 10% ~30% 的氫氣,達到局部比例的減碳,因此在裝置設計上,須同步調控所產製氫氣與甲烷的比例,使發電機能持續燃燒固定成分比例的甲烷氫氣混合物。

從減碳效益來比較傳統天然氣發電和部分比例的去碳燃氫發電,以目前大潭電廠最新燃氣機組的熱效率 60% 來計算,每噸天然氣燃燒,可提供 9300 度的發電量,並排出 2.75 公噸的二氧化碳。

但若能將其中 30% 的甲烷高溫裂解後,將氫氣與天然氣混燒,因氫氣的燃燒熱較低,且需額外提供裂解所需的能量(註2),此時每噸天然氣則能發出 7400 度的電量,但碳排放降低為 1.92 公噸的二氧化碳,並生產 0.225 公噸的固體純碳。

也就是說,以大潭燃氣電廠為例,若將 30% 的甲烷裂解,產生氫氣與天然氣混燒,最終是以減少 20% 的發電量為代價,換得 30% 的減碳效益,以及具有精密工業、高產值化工業運用潛力的高純度碳黑原料。

目前中研院的 Alpha 去碳計畫已完成了將甲烷熱裂解裝置與 13 kW 天然氣發電機串聯,混燒 10% 氫氣燃料的概念驗證。

預計在 2025 年以前,將陸續擴大至針對建築物規模使用的 65 kW 燃氣渦輪發電機;和針對廠房、工商業用途使用的 1~2 MW 商用燃氣機組;以及與既有大型燃氣電廠使用的 170 MW 燃氣機組結合,以此建立我國去碳燃氫的產業鏈。

中研院將與業界合作,目標在 2025 年以前,推出裂解效率可達 40% 的去碳燃氫裝置,使臺灣天然氣發電的碳排達到歐盟訂定的永續標準。

撐出臺灣淨零排放的機會

面對氣候變遷的威脅,世界各國無不積極且緊迫地尋找能達到零碳排放的方式,然而多數國家在有限的自然資源條件下,風力與太陽光電等再生能源的發電規模和穩定程度仍遠不及大型發電廠。

因此 2021 年起世界各國,相繼提出了符合淨零與永續精神的天然氣使用規準。2022 年 2 月,歐盟批准了有助實現歐盟環境目標的「永續活動分類法」與「氣候授權補充法案」,其中針對燃氣發電廠的規範,是要求 2035 年以前須完全由天然氣轉向低碳燃料或再生能源燃料;或是 2030 年前施工但每度電少於 270 克二氧化碳排放量,才能獲得永續金融投資的優惠。

以此作為標準來檢驗目前臺灣的燃氣發電,較先進且尚有機組興建中的大潭發電廠,碳排係數約低於每度電 388 克二氧化碳排放,若能順利搭配裂解效率 30% 的去碳燃氫技術,則碳排係數可降為每度電 271.6 克二氧化碳排放,幾乎符合歐盟的標準。

若再能輔以部分比例的生質甲烷混燒,排出二氧化碳又有部分比例利用碳捕存處理,至少就能使我國在未來最主要使用的天然氣,能符合目前歐盟看待永續能源的標準。

目前中研院陳洋元團隊打造的去碳燃氫技術,能利用臺灣既有天然氣和燃氣電廠的基礎建設,維持穩定的基載電力供給,又能達到減碳的效益,預計將是未來幾年內,能有效提供臺灣減碳成果的重要技術方向。

然而,去碳燃氫技術也因減碳目的而降低燃氣的發電量,這會使臺灣已經擴大天然氣使用的政策方向還要更加強化,如增加更多的天然氣進口量,興建更多的天然氣接收站、儲存槽與管線。近年烏俄戰爭帶來世界性天然氣的短缺,以及第三天然氣接收站的興建帶來海岸生態的危害,使用天然氣仍有難以忽視的環境與社會風險。

中研院的去碳燃氫技術,可能不是淨零未來的唯一選項,但傾力推動這項技術,才有機會在邁向淨零未來的過程中,爭取到足以讓永續與潔淨能源普及的時間。

註1:生質甲烷的概念是,透過微生物分解農業生產的有機物質,由此生產甲烷,這種有機物的碳,是來自植物光合作用的固碳反應。因此理論上不會使用到地底下的化石碳,比天然氣還要減碳。

註2:根據 2021-2022 年間研究團隊的實驗數據,投入 1 莫耳甲烷,只裂解 0.3 莫耳甲烷實際需要的裂解能量是 84 KJ。此數值高於理論值(理論值:裂解 0.3 莫耳甲烷需要 22.8 KJ),因此研究團隊也持續致力降低整體能耗。

原文:https://research.sinica.edu.tw/methane-pyrolysis-yang-yuan-chen/

COP28上,各國鎖定哪些搶救重點?又推出了哪些行動?

煤電出局、再生能源/核電三級跳、50大石油業者承諾甲烷近零、運營脫碳、各國氣候金融大灑幣……,2023年氣候峰會進行不到一半,即完成多項共識與計畫。但仍是口頭承諾居多,減煤減油的強度恐還比不上COP26。

聯合國氣候峰會COP28,於11月30日在全球十大石油生產國之一阿聯(UAE)迎來序幕。這場石轉綠的中場戰役,公佈《巴黎協定》8年來的第一份氣候行動成績單,有哪些重要趨勢、將通過哪些決議?

如果COP28要下一個歷史定位,那就是史上第一次全球盤點。

2015年,各國簽訂了《巴黎協定》;8年後,他們交出了第一份全球氣候行動成績單,也就是全球盤點報告(Global Stocktake),這份報告在2023年9月初步公布,在COP28的第一週提交大會,但相關的結論與共識要等到最後的決議,才算是各締約國都認可的正式文件。

初步盤點,地球人的減碳成績離遠低於及格線,照目前各國的承諾,本世紀末溫度會飆升2.5°C,遠高出《巴黎協定》限溫1.5°C的目標。2030年必須減碳43%(以2019年為基準),2035年減碳60%。那我們現在減了多少?沒減,反增2%。

考試的目的,是為了找出問題在哪,然後補救。同理,這次的全球盤點,是讓各國認清哪裡做不好,缺口多大,該如何行動,它定錨了COP28的談判重點,並成為2025年各國提交新排放承諾的指北針。

在COP28上,各國鎖定哪些搶救重點?又推出了哪些行動?

煤電出局、再生能源三級跳

美國、歐盟和阿聯聯手,促成118國承諾2030年再生能源成長2倍,逐步減少「未減排」的煤電,停止新煤電廠融資,2030年全球能源效率加倍。

「這將會幫助世界擺脫未減排的煤炭!」COP28主席賈柏說。

「未減排(unabated)」是關鍵字,指未進行碳捕捉的煤電,言下之意,只要有碳捕捉或封存,煤電可以繼續開下去。

眾所關注的兩大碳排國—中國、印度並未簽署承諾,儘管他們表態支持再生能源成長兩倍,但不支持減煤。

兄弟爬山,各自努力,法國從錢下手,表示將聯合美、歐、印尼和越南等國家組成「煤炭轉型加速器」(Coal Transition Accelerator),施壓經濟合作暨發展組織(OECD)和國際能源署(IEA)制定「黃金標準」,用來衡量和評估新煤炭資產投資所帶來的氣候與金融風險,提高投資門檻,以阻止私人資本投入。

美國及其他六國宣佈加入「脫煤者聯盟」(Powering Past Coal Alliance),承諾不再新建燃煤電廠,並逐步淘汰現有的煤電廠。

這與拜登喊出的2035年100%零碳電力目標一致。日本則是在前一天就承諾停用未減排的燃煤,並停止在國內新建未減排的煤電。科索沃和多明尼加也同意制定逐步淘汰煤電的計畫。

為了實現2030年再生能源三級跳,美歐發出銀彈。美國宣布為全球綠能供應鏈提供 5.68 億美元的廉價融資。歐洲投資銀行也有意在年底前先釋出15 億歐元,支持歐洲五大風電渦輪製造商及其供應鏈,但須經董事會同意。

2030年甲烷近零最大亮點,2050年石油業運營脫碳最大爭議:

在主辦國阿聯的奔走下,50家石油業者簽署了「石油和天然氣脫碳憲章」(Oil and Gas Decarbonization Charter),承諾2030年之前甲烷近零排放和淘汰明火,2050年運營脫碳。

該憲章充滿爭議,問題主要是出在脫碳。

一,完全沒有提到石油逐步減產;

二、抓小放大,2050年「運營」脫碳只涵蓋生產端的碳排放(範疇一、二),卻悄悄放過真正的大魚——終端消費者所產生的碳排占石油業總碳排量的95%。

世界資源研究所全球氣候計畫主任梅蘭妮・羅賓遜(Melanie Robinson)發出聲明:「該承諾未涵蓋他們賣的一滴油……石油公司不計入賣出的化石燃料的排放,就像煙商聲稱香煙出廠後,產生的影響他們一概不負責。」。

但,甲烷絕對是COP28最大的戰果,儘管它是顆低垂的果實。

專家指出,假如石油業說到做到,將可防止本世紀中全球氣溫上升 0.1°C,這比現在立刻禁駛地球上所有汽車和卡車還更有效。

近年來各國陸續對甲烷開鍘,美國就在同一天公佈對美國石油和天然氣產業的甲烷排放監管新規定,既然國家管制在即,石油業提早宣佈,只是順水推舟,還能博個美名,又能降低產品的碳強度,迎合市場對低碳燃料的需求。

但任何承諾若沒兌現,都是空話。為此,歐盟、美國和彭博慈善基金會宣佈將投入10億美元遏止甲烷洩漏,其中一部分會用來設立甲烷守門員,用衛星追蹤及監測石油業者的甲烷排放,對他們問責。

凱瑞表示還會有更多錢到位。阿聯也宣佈捐1億美元給世界銀行,專款幫助減少甲烷排放。

2050年核能成長兩倍

法國總統馬克宏說:「核能又回來了,它是應對氣候變遷不可或缺的解決方案。」

22國簽署擴核宣言,支持2050年核能產能成長兩倍。

凱瑞表示:「沒有核能,你無法實現2050年淨零目標,就像沒有了碳捕捉、利用和碳封存一樣不行。」

馬克宏表示,將與國際原子能總署合作制定監管框架,並希望世界銀行提供資金。法國擁有全球最大的核電工業。

承諾2025年非核家園的台灣該怎看待?

與會的台北市前環保局長劉銘龍接受採訪時,建議新政府召開全國能源國是會議;台灣環境規畫協會理事長趙家緯則認為,國際能源署的報告誇大了核能在淨零目標中的角色,並依據OECD核能署的數據分析2050年頂多能達標40%,因此該目標目前技術上尚不可行;且因地制宜,台灣發展核能仍有地質安全的考量。

氣候融資與氣候金融來灑幣

富國曾經承諾2020年起,每年提供1000億美元的氣候融資,隨著氣候災難日益加劇,但救命錢卻跳票兩年,直到去年才終於到位,讓氣候變遷前線的受災國對富國失去信心。

10月初,已有25國承諾未來四年向聯合國綠色氣候基金提供 93 億美元。這次會上,美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)也做出承諾,將挹注30億美元,幫助開發中國家減排和適應氣候變遷,希望挽回一成。遙想2014年,歐巴馬任內曾經承諾提供30億美元的氣候融資,目前僅到位20億,其中的10億還是今年才給的。

好久不見的「格拉斯哥淨零金融聯盟」(Glasgow Financial Alliance for Net Zero,簡稱GFANZ)宣佈成立「工業轉型加速器」(Industrial Transition Accelerator),幫助最難減排的產業脫碳,該聯盟點名了能源、工業、運輸和其他污染企業。

GFANZ主席、氣候行動特使馬克卡尼(Mark Carney)指出,高排放產業「正陷在轉型陷阱」,「他們知道自己需要做什麼,卻很難獲得有效減排所需的投資」。

彭博慈善基金會將出資3000 萬美元,協助找出「阻礙現有專案達成最終投資決策的關鍵挑戰」,並擴大綠氫、碳捕獲、使用與儲存、永續燃料等低碳科技的規模。

制定透明的碳定價機制

希望藉由碳市場來守護雨林的巴西,呼籲COP28對碳市場實施更嚴格的監管。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁、歐盟委員會主席和世貿組織總幹事也聯名投書《金融時報》,警告隨著各國財政緊縮,以及長期較高利率時代的來臨,必須利用透明的碳定價,來實現減排目標,增加收入,以免掏空國庫或破壞全球貿易。

「污染者付費,就是促使他們減碳的強烈動力。它可以採取稅收或排放交易計劃(ETS)的形式,要求企業購買可交易配額來支付其排放量。」他們說。

他們以歐盟經驗出發,指出碳定價不僅有效、符合成本效益、而且公平。在國內層次,國際貨幣基金組織估計,提撥20%補貼30% 最貧困的家庭,讓弱勢消費者和小排放國獲益。在全球層次,碳定價收入可挹注開發中國家的氣候融資。

該文指出,非洲領導人呼籲成立針對化石燃料、海運和航空建立全球碳稅制度,收入可用於較貧窮國家的氣候投資。

IMF最近上調本世紀末的平均碳價預測,從先前每噸75 美元調至85 美元。目前平均每噸僅20 美元。

IMF總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)在COP28上指出挑戰艱鉅,但她說「一、沒有碳定價,這一切就不會發生得夠快」,「二、大自然正在幫助我們,因為無論貧富,各國都已見識到氣候變遷的破壞力」。

「COP的力量來自於動員人們發聲,而這已經發生了。我想不出有哪個產業願意與人民為敵,」奧爾基耶娃告訴CNBC。

讓我們繼續觀察COP28能端出什麼牛肉

甲烷是导致全球气候变暖的第二大温室气体,对全球变暖贡献率高达25%,仅次于二氧化碳。与二氧化碳相比,虽然甲烷寿命更短,在大气中的存在年限仅为10年左右,但其吸附热量能力更强,还会抑制农作物生长,破坏生态系统,并对人体健康造成危害。

“减少甲烷排放,将对减缓全球气候变暖起到立竿见影的效果,是全球实现碳中和的重要途径。”日前,在第二届中国气候投融资国际研讨会“‘碳’路新机·甲烷先行”主题论坛上,中节能生态产品发展研究中心有限公司总经理、中国环境科学学会气候投融资专业委员会副秘书长廖原指出,世界各国对甲烷减排的关注度越来越高,要推进甲烷减排,就要充分利用投融资手段,促进更多资金投向甲烷控排,未来甲烷减排投资有望成为气候投融资新热点。

■■甲烷减排热度不断提升

能源领域活动是全球甲烷排放的主因。国际能源署(IEA)数据显示,2022年,全球能源行业向大气排放了约1.35亿吨甲烷,高于2020年和2021年水平。英国《卫报》指出,甲烷排放量迅速增长不仅将威胁到全球1.5摄氏度的温控目标,甚至可能触发不可逆转的气候临界点。全球应迅速采取行动,减少甲烷排放,抓住应对气候危机的黄金机会。

据非营利环保组织美国环保协会副总裁秦虎介绍,甲烷减排是2022年联合国气候变化大会第27次缔约方会议的重点讨论内容。目前,已有超过130个国家签署了《全球甲烷承诺》,力图在2030年前达到全球甲烷排放量较2020年水平减少30%的目标。以中国为代表的越来越多的国家正积极推进甲烷减排工作。

我国在“十四五”规划中提出,加大甲烷等其他温室气体控制力度,首次将控制甲烷排放写入五年规划。同时,我国已经编制完成严格控制和减少甲烷排放国家战略计划。企业即时行动,由中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、北京燃气、华润燃气和新奥能源等作为成员单位的的中国油气企业甲烷控排联盟于2021年5月成立,并明确了天然气生产过程中甲烷减排目标。

“美国、欧盟、加拿大等国家和地区也纷纷发布了甲烷减排相关行动计划。巴西、尼日利亚、哥伦比亚等则开展了国家层面的甲烷减排行动。在政策支持下,全球甲烷减排行动如火如荼,甲烷减排领域有望迎来发展东风,相关市场投资价值将逐步显现。”秦虎说。

■■用好金融手段调动市场投资

甲烷减排越来越受到重视,但在业内人士看来,过去一年全球资本市场在甲烷减排领域的投资并不尽如人意。

IEA执行董事法提赫·比罗尔称,尽管2022年全球甲烷市场投资取得了一些进展,但从结果看,甲烷排放的下降速度还不够快。通过投资开发新技术,可以促使能源领域甲烷排放减少3/4,未来仍需要加大对该领域的投资,特别是在绿色金融和气候金融方面。

产业内有推算显示,为实现全球1.5摄氏度的温控目标,全球甲烷减排投资需在现有水平上增加10倍以上。秦虎则称,采用财政和金融手段是调动甲烷减排积极性、提升甲烷减排经济性的有效策略。

据了解,早在2021年4月,中国人民银行、国家发改委和证监会三部门就联合发布《绿色债券支持项目目录(2021年版)》,将减少甲烷排放的活动纳入绿色债券支持范围。2022年11月,生态环境部发布的《气候投融资试点地方气候投融资项目入库参考标准》将减少甲烷逃逸排放项目纳入气候投融资支持范围。今年3月,国家发改委发布《绿色产业指导目录(2023年版)》,废气回收利用装备制造和废气回收利用相关内容中均涉及甲烷。

“全球甲烷减排正处于起步阶段,急需投融资支持,促进技术推广和迭代。在机制建设方面走得越靠前的国家,甲烷减排工作开展得越好。不管是《绿色债券支持项目目录(2021年版)》,还是其他政策规则,都为金融机构和能源企业之间架起了一个桥梁,将引导资本流入甲烷减排市场。”中节能咨询有限公司总经理王晓说。

■■标准化问题引发关注

廖原认为,甲烷减排是全球探路碳中和的具体抓手,切实推动气候投融资进程,将为该产业发展提供新动能。“甲烷减排投融资是气候投融资的重要组成部分,不仅可以帮助投资者规避投资风险,也可以带来经济利益。”

油气行业气候倡议组织(OGCI)投资基金中国首席代表宋磊表示:“作为投资方,资本效率是我们考虑的重要因素。这决定了一个投资标的的价值,也将直接影响标的公司获得的投资额。在甲烷减排领域,需主要考虑其目前的排放量以及未来的降低空间,以及运用怎样的手段降低甲烷排放。这其中的经济性可能不只是指货币层面的,也包括碳收益,以及项目真正落地后能否达到减排目的。”

能源创新公司中国工业和电力计划主任邹乐乐指出,一个产业要建立起相对成熟的投融资系统,是一项非常复杂的工程,需要各方协同参与,共同推动,在发展中不断完善。

对此,宋磊建议:“从目前气候投融资项目出发,我们可以重点关注标准化方面的工作。比如,目前缺少一个统一的计算方法,我们不知道该基于哪一种方式方法、运用哪一个公式来计算甲烷减排量、衡量减排指标。这对于甲烷减排这种技术投资项目来说,非常重要,是衡量标的能为投资者带来多少价值的关键。”

原文:http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2023-04/17/content_25978287.htm

當提及溫室氣體,與二氧化碳相比,甲烷(CH4)是溫室效應更強但常被忽視的溫室氣體,聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發布之第六次評估報告(AR6)指出,過去20年間甲烷對全球暖化的影響力是二氧化碳的80倍以上,現今全球升溫高達30%是人為甲烷所致。足見若要達成全球氣溫升幅限制在1.5℃內,甲烷減量勢在必行。

國際能源署(IEA)報告指出,重大甲烷排放源可分為化石燃料、煤礦業、廢棄物、水稻種植與畜牧業五大類,主要為洩漏、逸散與不完全燃燒導致。

台灣企業常見的甲烷排放多來自化石燃料運輸洩漏、燃燒化石燃料、化糞池逸散、厭氧廢水逸散、廢棄物逸散等。勤業眾信建議,企業若欲落實甲烷減量,可參考以下三策略:

一、透明揭露甲烷排放,打造企業競爭力

按溫室氣體盤查議定書(GHG protocol)或ISO 14064-1溫室氣體盤查標準,組織應分別量化CO2、CH4、N2O等溫室氣體排放量。企業透過第一步完成溫室氣體盤查作業後,應辨識甲烷是否為排放重點,進一步可於永續報告書中獨立揭露甲烷排放量,並訂定具體減量目標,提升報告透明度。未來甲烷排放將成為客戶選擇供應商的新標準,甲烷重大排放產業將面臨來自投資人評鑑壓力,例如聯合國油氣甲烷合作組織(OGMP)為化石產業訂定了一套甲烷排放比較基準,美國MiQ也推出了甲烷排放第三方認證。採購化石燃料的客戶將可透過這些準則,選擇低甲烷排放製程的燃料。勤業眾信鼓勵企業透明揭露甲烷排放資訊,展示減排決心與實績、帶動供應鏈共同響應,打造組織永續競爭力。

二、優化基礎設施,減量成效看的見

創新轉型與設備技術提升皆為永續發展的重要議題,以化石產業為例,IEA指出化石燃料的開採、加工、儲存和運輸過程中,70%的甲烷洩漏可透過現有偵測技術、洩漏量評估及基礎設施優化有效減緩,企業毋須大幅增加營運成本,即可減少近60%的甲烷排放。建議企業優先透過偵測與評估,盤點自身的甲烷洩漏和逸散,並從優化基礎設施著手,不乏為企業致力甲烷減排的有力方式。

三、捕捉、轉化與再利用,甲烷創造商業價值

除了減量措施,目前各國研究機構也積極研發甲烷的捕捉與再利用技術,例如中研院投入「去碳燃氫(Methane Pyrolysis)」技術,透過高溫將甲烷熱裂解成氫氣和固體碳,其中製成氫氣可促成潔淨能源轉型外,裂解出的固態碳等於捕捉了大氣中的碳加以封存,並且可做為工業原物料創造經濟價值。國內亦有企業有效運用厭氧菌處理工廠廢水、汙泥、水肥、廚餘等有機廢棄物,捕捉沼氣用以發電,減少二氧化碳與甲烷逸散的同時打造循環經濟。

目前行政院環保署亦推動「溫室氣體減量推動方案」,其中國內甲烷減排著重於全國污水處理、事業體廢水處理等項目,未來將研擬法規或配套政策鼓勵企業進行甲烷回收。呼籲企業檢視供應鏈中甲烷排放的關鍵環節,並擬定監測方法、優化生產流程、升級廠房設備、導入智慧化管理系統等,共同實踐甲烷減量行動。

斯瓦爾巴群島融化的冰川讓我們看到了即將到來的更加變暖的不祥預兆

新的研究揭示了一位科學家所說的“氣候變化的非常鮮明的景象”,因為冰川退縮而暴露的泉水中出現了甲烷洩漏。

挪威斯瓦爾巴群島的偏遠北極島嶼是世界最北端的定居點,被稱為氣候變化煤礦中的金絲雀,其變暖速度比北極其他地區快兩倍多,比其他地區快五到七倍這個星球的。

由於氣候變暖,斯瓦爾巴群島讓氣候研究人員初步了解了北極其他地區的情況。

週四發表在《自然地球科學》上的研究調查了斯瓦爾巴群島北極甲烷排放的一個新來源,該來源來自地下水泉,這些泉水出現在冰川消退所覆蓋的地區。

隨著氣候變化導致更多冰川融化,可能會形成一個反饋循環,變暖導致的冰川融化會產生甲烷(一種強效溫室氣體),從而導致更多變暖。由於北極變暖的速度比氣候模型預測的要快,識別新的碳排放源可以幫助更好地完善這些模型。

該研究的主要作者、該大學的研究生加布里埃爾·克萊伯(Gabrielle Kleber)表示:“我們發現,這些地下水泉在北極地區完全沒有受到影響,或者是未知的甲烷來源,無論是在斯瓦爾巴群島,還是很可能在整個北極地區。”劍橋的。

克萊伯說,研究人員多年來就知道甲烷會從數千年前有冰川的地區的海底滲出。但她說,到目前為止,還沒有人直接研究冰川退縮暴露的土地上的甲烷滲漏。

當冰川在上個世紀開始退縮時,冰川末端和凍土開始之間形成了一個間隙,稱為永久凍土。之前被困在冰川下的地下水開始從這些縫隙中冒出氣泡,形成了泉水。

研究人員能夠通過衛星在最近被北極冰川發現的地區識別出這些地下水泉。然後,在三個冬天的時間裡,研究人員騎著雪地摩托前往這些冰凍的泉水採集水樣。研究人員在兩個冬天從 78 個冰川中採集了 123 個泉水樣本。

“從邏輯上講,這是一個挑戰,因為你乘坐雪地摩托離開城鎮,然後你真的完全暴露在北極元素中,”克萊伯說。“我們一直在零下 40 度的日子裡取樣,而在零下 20 到零下 40 度的時候就必須取樣液態水。”

研究人員對樣本進行分析後發現,水中的甲烷濃度比水中正常濃度高出60萬倍。大部分甲烷隨後流入大氣中,在 20 年內,其造成的變暖程度大約是二氧化碳的 80 倍。

“這就是氣候變化的鮮明景象,冰川融化,然後釋放甲烷,”克萊伯說。

斯德哥爾摩大學地球化學助理教授洪偉立(未參與這項研究)表示,地下水泉的數據和分析“非常有說服力”。他說,研究人員懷疑這種過程正在發生,但到目前為止還沒有實驗證據。

有證據表明,斯瓦爾巴群島泉水產生的大部分甲烷來自頁岩或煤炭等岩石,這些岩石在斯瓦爾巴群島和北極其他地區很常見。當這些類型的岩石隨著熱量分解有機物(例如死去的植物和動物)而形成時,甲烷就會被困在沉積物中。然後,當冰川移過這些區域時,它們會產生裂縫,使甲烷能夠穿過岩石向上移動。隨著冰川後退,甲烷在地下水的幫助下釋放出來。

還有一些證據表明,細菌也可以通過其代謝過程產生部分甲烷。洪說,進一步的研究應該研究冰川退縮如何影響細菌產生的甲烷排放。

雖然這項研究僅關注斯瓦爾巴群島,但這些類型的泉水的甲烷排放也可能發生在北極的其他地區。由於斯瓦爾巴群島的變暖速度比北極其他地方快得多,因此此類排放也可能會變得更加普遍。

這項研究的重點是終止於內陸的冰川,這些冰川僅佔北極冰川的一小部分。結束於水面的冰川往往更大,在北極佔據更多的冰川面積,但隨著全球變暖導致更多的冰川融化,這些冰川可能會退縮到陸地上。在 1,704 個終止於陸地的北極冰川中,7% 的冰川在過去二十年裡已經消退得足夠多,現在完全位於陸地上。在所研究的內陸冰川中,有九個在上個世紀結束於海洋。它們後退得足夠遠,現在已經終止於內陸,並通過地下水泉排放甲烷。

克萊伯表示,該系統目前並未對甲烷排放產生巨大影響。斯瓦爾巴群島在此過程中的甲烷排放量大約相當於挪威石油和天然氣排放量的 8%。

雖然這些地下水泉目前沒有排放危險量的甲烷,但科學家估計,北極冰川和永久凍土下儲存的有機碳大約是目前大氣中有機碳的兩倍。克萊伯說,隨著冰川在我們迅速變暖的氣候中繼續萎縮,這些地下水泉釋放的甲烷可能變得“更加重要”。

北極目前的變暖速度比地球上其他地方快得多,克萊伯表示,北極的變暖速度也比氣候模型預測的要快。

“部分原因是因為存在我們沒有意識到的所有這些無形的反饋循環,”克萊伯說。“因此,我們面臨著氣候變化、冰川融化,而這些冰川的退縮又會釋放出甲烷,這只會加劇變暖。因此,所有這些隱藏的循環只會讓我們沒有意識到的氣候變化永久化。”

文/卓如吟 中心計畫專員

審稿/王瑞庚 中心博士後研究員

一、前言

溫室氣體(Greenhouse Gas,GHGs)包括81%的二氧化碳、10%的甲烷和7%的一氧化二氮(Bell & Morse,2011),是地球大氣層內吸收熱能導致全球溫度升高的氣體。甲烷是第二大溫室氣體,在大氣中快速增加並造成空氣污染,全球超過60%的甲烷排放量來自於人為活動,主要來源為農業(42%)、化石燃料營運(36%)及廢棄物(18%)(Climate and Clean Air Coalition ,CCAC,2023)。

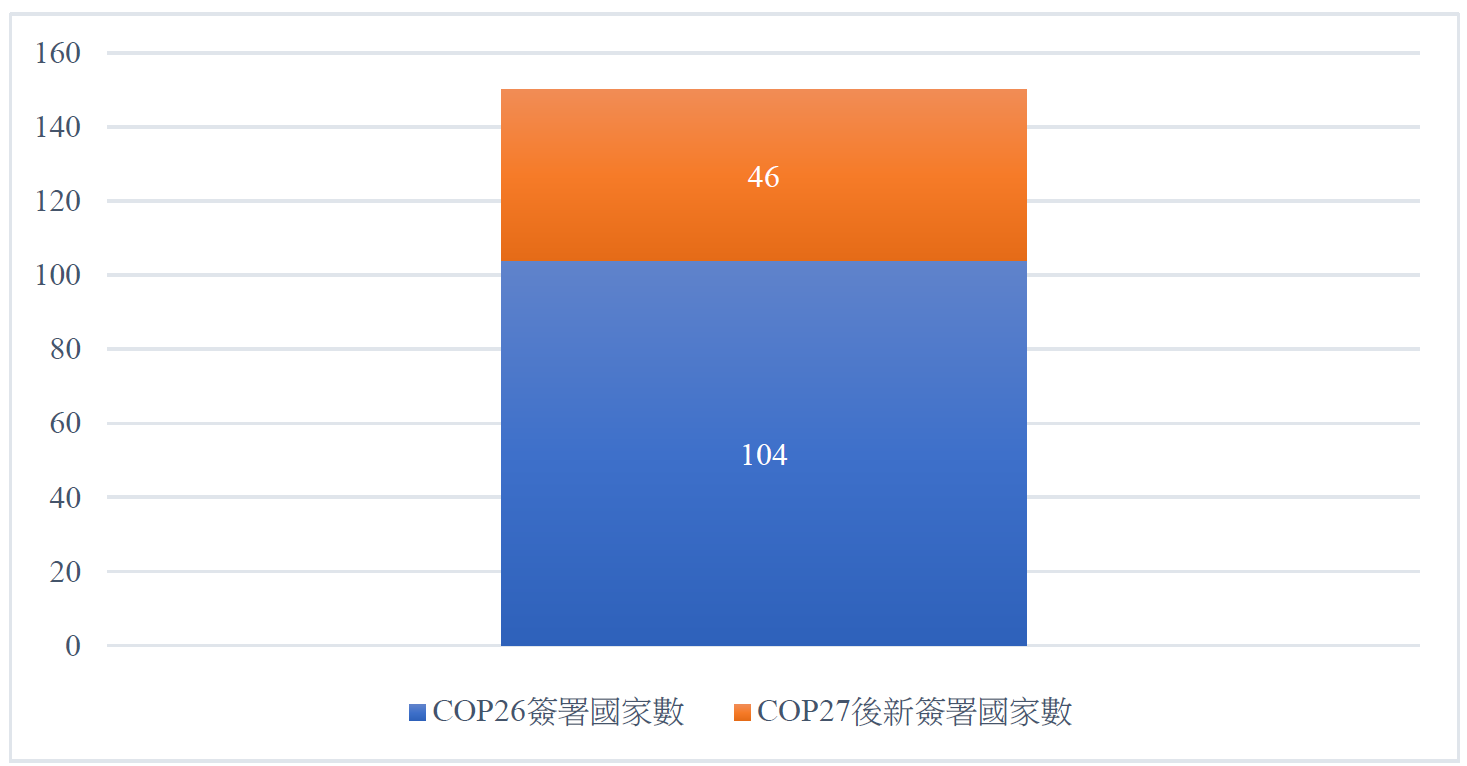

自第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)至COP27,甲烷受到國際廣泛關注,本文將從2021年COP26由美國及歐盟發起及目前已150國簽署的《全球甲烷承諾》(Global Methane Pledge,GMP)(以下簡稱GMP)與國際作法談起,拉回臺灣近年溫室氣體及甲烷排放量情形,並簡介我國甲烷減排相關應對措施。

臺灣近年甲烷排放雖占溫室氣體總量不及1.7%,但由於甲烷之全球暖化潛勢(Global warming potential, GWP;或譯全球升溫潛能值),也就是甲烷造成的溫室效應是二氧化碳80倍左右(IPCC推估其釋放到大氣之後20年內的影響),因此明訂「2050淨零碳排」為目標的臺灣,仍應關注甲烷排放。

二、國際鳥瞰

據美國氣候特使約翰凱瑞(John Kerry)2022年於COP27所提及,GMP是近期減緩暖化最快的方法(CCAC,2022),其目標為「在2030年前將全球甲烷排放量從2020年的水準至少減少30%,且將升溫控制在1.5°C內」,有助於推動能源安全、糧食安全、健康和發展。2021年COP26啟動GMP以來,簽署國家從100多個增加至隔年COP27的150個,且展開三種甲烷減排途徑(pathways)及「國家甲烷計畫」,至今已50多國正制定國家甲烷行動計畫。

支持甲烷行動的基礎數據和科學引領跨部門甲烷減排,自COP26以來,氣候與清淨空氣聯盟(CCAC)和聯合國環境規劃署國際甲烷排放觀測站(The UNEP International Methane Emissions Observatory ,IMEO)於《2030年全球甲烷評估:基線報告》提到GMP比單獨脫碳可帶來更多的降溫效益。

2022年6月,美國、歐盟和11個國家於「主要經濟體能源和氣候論壇」(Major Economies Forum on Energy and Climate, MEF)啟動「GMP能源途徑」(GMP Energy Pathway),加速化石能源部門甲烷減排,邁向潔淨能源轉型,聯合進出口商減少化石能源甲烷,並利用衛星數據追蹤超級排放源,為甲烷行動調度多邊資金,展開新國家政策和行動;同年11月於COP27啟動「GMP糧食和農業途徑」(GMP Food and Agriculture Pathway)透過加強對小農戶的支持,並提升創新且突顯野心的國家行動; 「GMP廢棄物途徑」(GMP Waste Pathway)則是加強測量和追蹤,擴大國家次級行動,並透過減少糧食損失和食物浪費,建立區域平台並動員投資。

國家甲烷計畫對於實現GMP至關重要,95%提出國家自主貢獻(Nationally Determined Contributions,NDCs)的國家,已經或將在下次修訂自主貢獻時列入甲烷減量,超過50國已經或正在制定甲烷行動計畫;內容涵蓋重要新政策和措施,並對持續進行的國家規畫展開支持行動(CCAC,2022)[註1]。

三、國際作法

新「GMP糧食和農業途徑」由美國、歐盟和11個國家於2022年COP27啟動,透過提高農業生產力、減少糧食耗損及提高農業未來生存能力,推進氣候和糧食安全目標,列舉具體做法:

- 加強對小農戶的支持:

- 農發基金(IFAD)和美國建立夥伴關係,投資並提高小農氣候調適和甲烷減排能力。

- 美國向非洲開發銀行提供資金推動農業甲烷工作。

- 提升創新:

- 全球甲烷中心籌集資金,推進牲畜腸道發酵甲烷排放研究[註2]。

- 氣候農業創新使命(Agricultural Innovation Mission for Climate,AIM4C)啟動畜牧和稻作甲烷減排創新計畫。

- 突顯野心的國家行動:

2022年亦同步由美國等國於COP27啟動新「GMP廢棄物途徑」,廢棄物約占全球甲烷排放量的20%,減少排放量將帶來健康和經濟效益,著重於降低固體廢棄物,以減少甲烷排放,包括下列措施:

- 加強測量和追蹤:

- Carbon Mapper[註3]對垃圾掩埋場進行全球廢棄物產業甲烷基線評估。

- RMI[註4]和清潔空氣工作小組(Clean Air Task Force)開發廢棄物甲烷評估開放資源平台。

- 美洲開發銀行集團(IDB)於拉丁美洲和加勒比地區開發廢棄物數據中心。

- 擴大次國家級行動:氣候行動領導人提出新倡議,加速次國家級行動處理廢棄甲烷。

- 減少糧食損失和食物浪費:

- 糧食廢棄物管理加速器(Food Waste Management Accelerator)於拉丁美洲和加勒比地區開發甲烷減排計畫。

- 美國國際開發署夥伴關係基金,擴及孟加拉、肯亞、尼泊爾、尼日、奈及利亞和坦尚尼亞。

- 區域平台:美洲開發銀行資助對拉丁美洲和加勒比地區各國家甲烷減排廢棄物計畫。

- 動員投資:擴大甲烷減排投資的單位包括加拿大政府、美國政府、非洲開發銀行、美洲開發銀行、全球甲烷中心、格蘭瑟姆環境保護基金會和彭博慈善基金會。

自2021年COP26啟動GMP以來,簽署國家原有104個,增加46國,至2022年COP27已達150國(如圖1)。

圖1 已認可《全球甲烷承諾》之國家統計

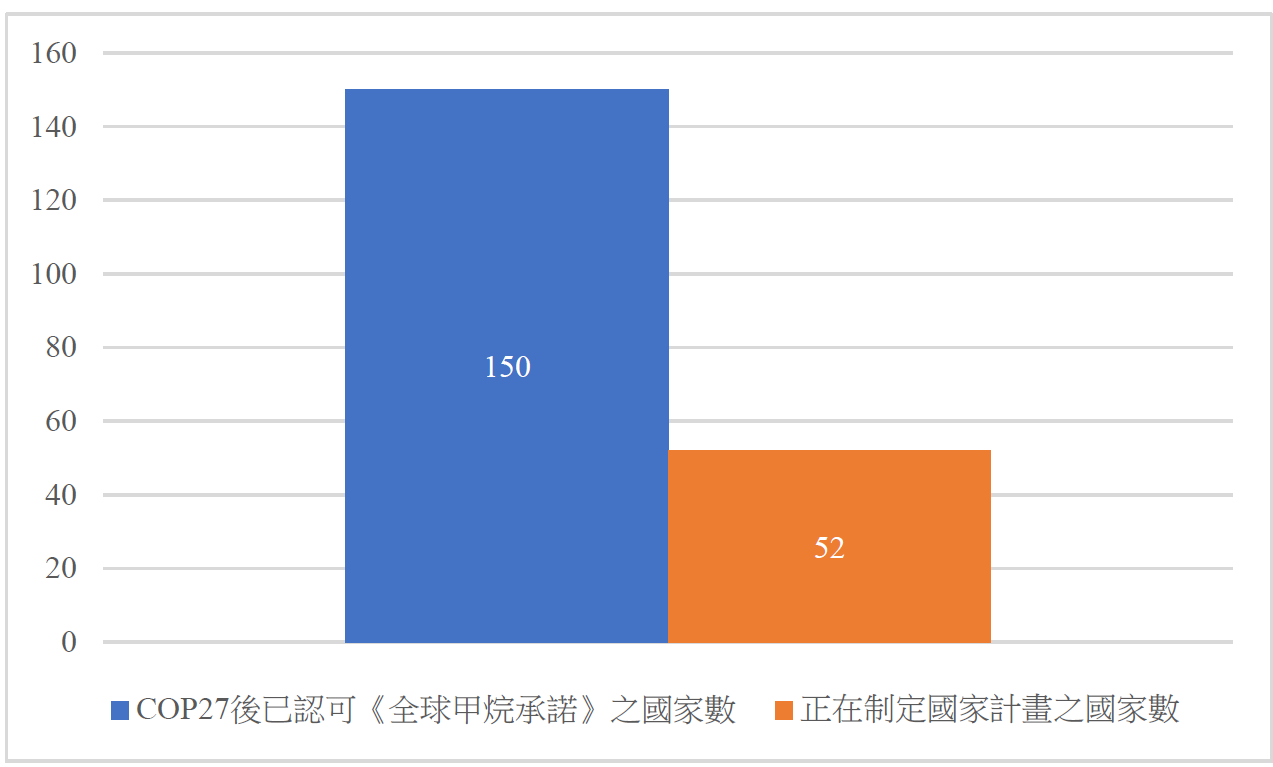

簽署GMP的150國當中,至今已52國(如圖2所示)正制定國家甲烷行動計畫,例如歐盟發布涵蓋其成員國的甲烷行動計畫;孟加拉、科特迪瓦、摩洛哥和奈及利亞等將甲烷納入短期氣候污染物國家行動計畫(CCAC,2022)[註5]。

圖2 COP27後已認可《全球甲烷承諾》及正在制定國家計畫統計

資料來源:參照CCAC,2022,作者自行繪製。

四、臺灣溫室氣體及甲烷排放變化

拉至臺灣近年溫室氣體及甲烷排放情形,根據行政院環境保護署(以下簡稱環保署)數據,我國總溫室氣體排放量自2017年299,460千公噸二氧化碳當量,下降至2020年285,131千公噸二氧化碳當量,此數據不包括土地利用、土地利用變化及林業(Land use, land-use change, and forestry, LULUCF,以下簡稱LULUCF)(行政院環境保護署,2022a);而甲烷排放量(千公噸二氧化碳當量)2017年為4,922、2018年為4,891、2019年為4,775、2020年為4,618,表1為此四年(2017-2020年)甲烷排放量及占總溫室氣體比例,分別為1.64%、1.64%、1.66%及1.62%。

表1 2017-2020年甲烷排放量占總溫室氣體占比(單位:千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體/年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

二氧化碳 | 285,247 | 283,416 | 273,954 | 271,702 |

甲烷 | 4,922 | 4,891 | 4,775 | 4,618 |

總溫室氣體排放量(不包括 LULUCF) | 299,460 | 297,743 | 287,489 | 285,131 |

甲烷占比(不包括 LULUCF) | 1.64% | 1.64% | 1.66% | 1.62% |

資料來源:參照行政院環境保護署,2022a,作者自行繪製。

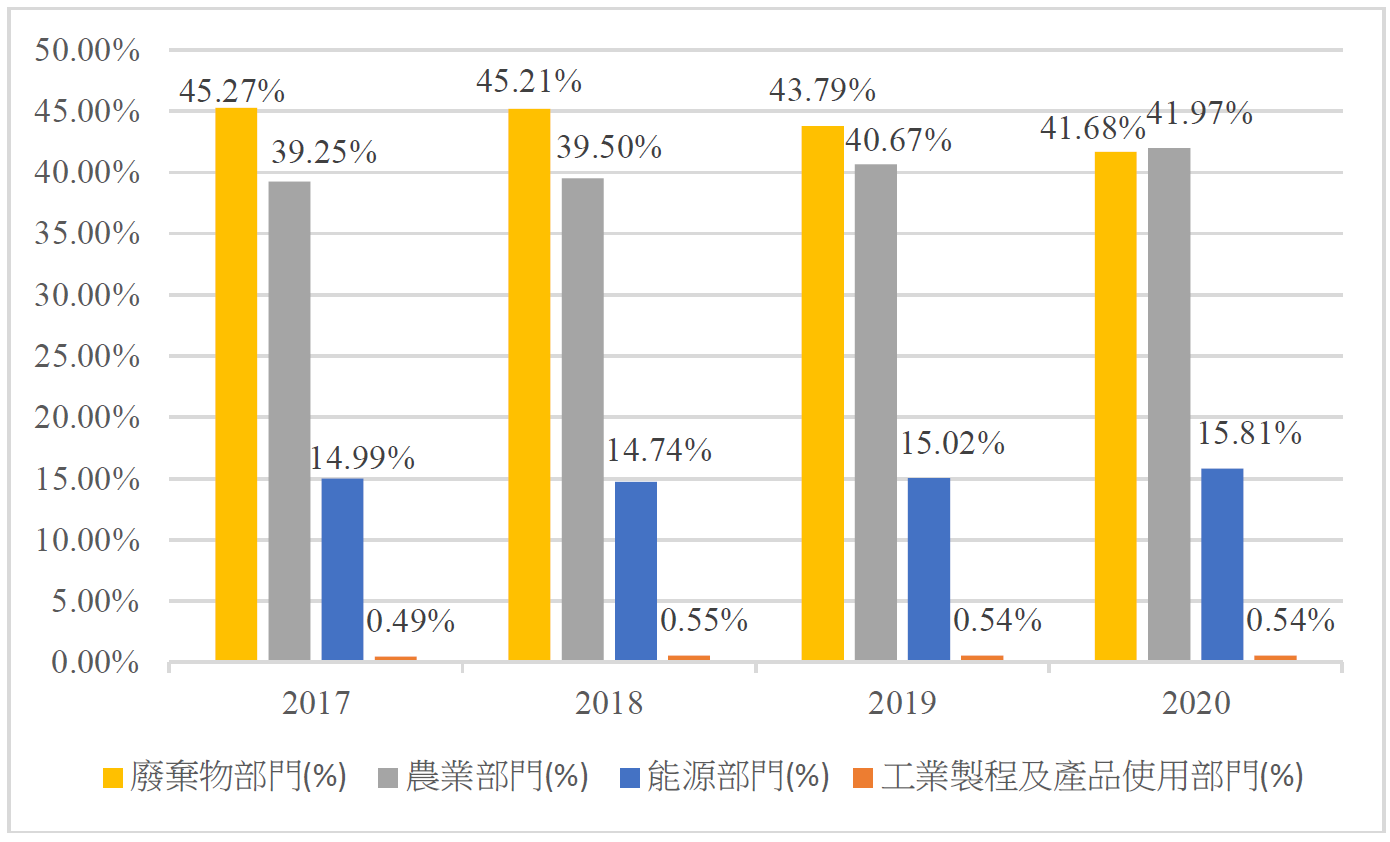

甲烷排放源來自能源、工業製程及產品使用、農業及廢棄物等四個部門,2017至2020年各部門甲烷排放量如表2呈現;表3為各部門四年度之甲烷排放量成長率,表2與表3說明如下:

能源部門前三年度(2017-2019年)甲烷排放量為負成長,2019-2020年呈現正成長(1.81%),四年度總成長率為-1.08%。

應特別注意工業製程及產品使用部門於2017-2018年成長12.50%,但2018-2019年及2019-2020年逐漸改善(-3.70%及-3.85%),四年總成長率為4.17%。

農業部門於2017-2018年成長率呈現持平狀態,2018-2019年些微成長(0.52%),2019-2020年略為下降(-0.21%),四年總排放量為正成長(0.31%)。

廢棄物部門每年度皆呈現負成長,四年總排放量成長率為負成長(-13.60%)。

表2 2017-2020年各部門甲烷排放量(單位:千公噸二氧化碳當量 )

部門/年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

能源部門 | 738 | 721 | 717 | 730 |

工業製程及產品使用部門 | 24 | 27 | 26 | 25 |

農業部門 | 1,932 | 1,932 | 1,942 | 1,938 |

廢棄物部門 | 2,228 | 2,211 | 2,091 | 1,925 |

甲烷總排放量 | 4,922 | 4,891 | 4,775 | 4,618 |

資料來源:參照行政院環境保護署,2022a,作者自行繪製。

表3 2017-2020年各部門甲烷排放量成長率

部門/年份 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2017-2020 |

能源部門 | -2.30% | -0.55% | 1.81% | -1.08% |

工業製程及產品使用部門 | 12.50% | -3.70% | -3.85% | 4.17% |

農業部門 | 0.00% | 0.52% | -0.21% | 0.31% |

廢棄物部門 | -0.76% | -5.43% | -7.94% | -13.60% |

資料來源:參照行政院環境保護署,2022a,作者自行繪製。

各部門甲烷排放量占所有部門比例如表4所示,前三年度甲烷排放源部門占比皆以廢棄物部門占比最高(如圖3),而2020年由於廢棄物部門改善較多,使得農業部門在2020年成為國內甲烷排放占比最高部門,占41.97%,廢棄物部門其次(41.68%),接續為能源部門(15.82%)、工業製程及產品使用部門(0.54%)(行政院環境保護署,2022a)。

表4 2017-2020年各部門甲烷排放量占比

部門/年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

能源部門 | 14.99% | 14.74% | 15.02% | 15.81% |

工業製程及產品使用部門 | 0.49% | 0.55% | 0.54% | 0.54% |

農業部門 | 39.25% | 39.50% | 40.67% | 41.97% |

廢棄物部門 | 45.27% | 45.21% | 43.79% | 41.68% |

資料來源:參照行政院環境保護署,2022a,作者自行繪製。

圖3 2017-2020年各部門甲烷排放量占比

資料來源:參照行政院環境保護署,2022a,作者自行繪製。

五、臺灣應對甲烷措施

綜觀上述,環保署溫室氣體排放清冊數據及統計,我國2020年甲烷排放量為4,618千公噸二氧化碳當量,與2005基準年相比減少51.43%,主要原因為廢棄物處理改以資源回收與焚化,導致垃圾掩埋量大幅下降所致。因此,廢棄物部門於2000年間,甲烷排放量開始逐年減少,2005至2020年,垃圾掩埋場甲烷排放量年平均成長率為負13.48%,與近年推動垃圾減量、廢棄物零掩埋、沼氣處理與鼓勵沼氣回收發電等政策有關(行政院環境保護署,2022a)。

針對甲烷減排相關因應措施,臺灣環境部門與相關單位規畫於110-114年「推展污(廢)水處理甲烷回收設施,研訂法規或政策配套,並建立相關減量方法學,強化業者設置誘因」等共計5年之推動方案及策略(行政院環境保護署,2022b)。環保署亦於今(2023)年1月新發布的「淨零排放路徑112-115綱要計畫(核定本)」提到,關於其他剩餘之溫室氣體排放,如科技產業製程含氟氣體排放、 農業生產及廢棄物廢水處理衍生之甲烷、氧化亞氮排放等,將積極規劃山林溼地保育以提升國土碳匯,藉以達成2050淨零排放之長期目標(行政院環境保護署,2023)。

甲烷減排是阻止暖化的有力槓桿,未來淨零生活落實需要各領域群體們共同響應,《全球甲烷承諾》途徑及策略可供我國參考,以邁向時勢所趨。

註解

[1] 本段摘譯整理自CCAC(2022)(詳情請見參考文獻)一文。

[2] 農業甲烷排放最大單一來源。

[3] Carbon Mapper是一家非營利組織,其公益使命是加速氣候行動和環境管理。

[4] RMI是一個獨立、無黨派、非營利性的跨學科專家組織,致力於加速潔淨能源轉型和改善生活。

[5] 本段摘譯整理自CCAC(2022)(詳情請見參考文獻)一文。

參考文獻

- 行政院環境保護署(2022a)。《2022中華民國國家溫室氣體排放清冊報告》。台北:行政院環境保護署。

- 行政院環境保護署(2022b)。《第二期環境部門溫室氣體排放管制行動方案(核定本)》。台北:行政院環境保護署。

- 行政院環境保護署(2023)。《淨零排放路徑112-115綱要計畫(核定本)》。台北:行政院環境保護署。

- Bell S & Morse S (2011). “An analysis of the factors influencing the use of indicators in the European Union.” Local Environment 16(3):281-302.

- Climate and Clean Air Coalition(CCAC),United States and European Union (2022). “Global Methane Pledge:From Moment to Momentum.”

- Climate and Clean Air Coalition(CCAC),United Nations Environment Programme (2023). “Methane”

原文:https://rsprc.ntu.edu.tw/zh-tw/m01-3/en-trans/1774-0322-ch4.html

甲烷是天然氣的主要成分,亦是許多化學品廣泛使用的碳源。然而甲烷也是溫室氣體,導致全球暖化的能力較二氧化碳高出70多倍。港大學者在內的研究團隊近日共同開發出一種催化材料,這種創新材料源於三氧化鎢(WO3催化劑),能高效地將甲烷轉化為廣泛應用於工業的化學物質甲醛。此發現有望減低甲烷對氣候變化的負面影響,並開拓化工業的低碳能源和資源的生產與處理方式

另一方面,甲醛是一種被大量生產的商業化學品,用於製造疫苗、抗感染藥物和硬膠囊等。現時生產甲醛通常使用銀或金屬氧化物催化劑,經由甲醇氧化脫氫反應產生;然而過程需在溫度逾500至600℃的反應器內進行,導致大量碳排放和能源損失。

甲烷轉化甲醛 效率勝現催化劑

港大昨日出稿表示,該校化學系教授郭正曉、清華大學化學工程系教授唐軍旺、倫敦大學學院研究人員,發現了一種利用太陽光,將甲烷氣體轉化為甲醛的新方法。他們發現,在「氧化鎢」上分散的銅原子和處於還原態的鎢原子能產生協同作用,使其在可見光下展現卓越的光催化特性,將甲烷轉化為甲醛。

港大稱,該過程表現出近乎100%的選擇性和高轉化效率,明顯比現時廣泛應用的光催化劑優勝。

今次發現為進一步研究和開發各種化學轉化的新型光催化劑開闢新路徑,促進化工業中更可持續和高效發展的轉化過程。

原文:https://news.mingpao.com/pns/%E6%95%99%E8%82%B2/article/20230529/s00011/1685297244680/%E4%BB%A5%E9%99%BD%E5%85%89%E5%8F%96%E4%BB%A3%E9%AB%98%E6%BA%AB-%E6%B8%AF%E5%A4%A7%E7%A0%94%E6%96%B0%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%B8%9B%E6%8E%92https://news.mingpao.com/pns/%E6%95%99%E8%82%B2/article/20230529/s00011/1685297244680/%E4%BB%A5%E9%99%BD%E5%85%89%E5%8F%96%E4%BB%A3%E9%AB%98%E6%BA%AB-%E6%B8%AF%E5%A4%A7%E7%A0%94%E6%96%B0%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%B8%9B%E6%8E%92

摘要

日本著名的工程公司日揮控股株式會社(JGC Holdings)等公司與印尼國家石油公司(Pertamina)在今年4月底達成合作協議,將共同研究將生產棕櫚油過程中產生的廢液轉化為生質燃料,作為船舶燃料或天然氣的替代燃料。

烏克蘭是全球最大的葵花油出口國,在烏俄戰爭影響下,該國葵花油出口受阻,導致各國紛紛尋找替代品,作為植物油替代油品之一的棕櫚油也是生活中常見的食用油,棕櫚油的主要產地包括印尼、馬來西亞、奈及利亞等赤道附近國家。

印尼是世界上最大的棕櫚油生產國,同時也是最大的出口國,棕櫚油產業佔該國GDP的4.5%,是該國的重要產業之一。棕櫚油是從棕樹上的果實壓榨而成,在榨油的過程中會產生大量的廢水;在印尼,棕櫚油製造廠通常會將生產棕櫚油過程中產生的棕櫚油廢液(Palm Oil Mill Effluent, POME)暫時儲存在戶外的潟湖中,它含有許多有機物質,會自行發酵並產生大量甲烷,甲烷對於地球暖化的影響是二氧化碳的28倍之多,倘若未加以控管,廢液所釋放出的甲烷將排放到大氣中。根據估計,印尼棕櫚油部門每年產生的碳排放量約有4,000萬噸二氧化碳當量(CO2e),其中POME的碳排放量佔該國棕櫚油部門總排放量的三分之一,每年產生高達1,240萬噸(CO2e),透過處理POME將可能有機會實現減少溫室氣體排放量的目標。

對此,日本的日揮控股株式會社(JGC Holdings)、帝石株式會社(INPEX)、大阪燃氣有限公司(Osaka Gas)等三家公司在今年已與印尼國家石油公司(Pertamina)達成合作協議,共同研究將廢液轉化為生質燃料的可能性。根據四家公司簽署的協議,Pertamina公司將提供位於蘇門答臘島與加里曼丹島的多個設施及地點,方便從兩個島嶼中的的大型棕櫚油工廠收集廢液,並進行發酵、提煉出生質燃料。

該項目預計從2025年開始生產生質燃料,年產量約1萬噸,並計畫在2030年前將年產量將提高到10萬噸。預計產出的生質燃料會透過Pertamina公司的管線輸送到印尼經濟中心-爪哇島,並優先賣給當地的日本企業,未來則考慮出口至日本或其他國家。這不僅可以滿足印尼當地工業與消費者對於天然氣的需求,同時能減少碳排放量,而且將進一步擴大Pertamina公司的天然氣網絡。

上述合作項目不僅有助於甲烷排放到大氣中,還可以將POME再利用生產再生能源,同時可以探討透過碳權制度與生物甲烷認證計畫確保實現碳中和的機會。

來源:https://agritech-foresight.atri.org.tw/article/contents/4056https://agritech-foresight.atri.org.tw/article/contents/4056 源自 日經亞洲

聯合國今天表示,聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)一連串減排承諾恐怕對減緩全球暖化無濟於事,呼籲各國在這10年內大幅加速減少溫室氣體排放。 路透社

聯合國今天表示,聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)一連串減排承諾恐怕對減緩全球暖化無濟於事,呼籲各國在這10年內大幅加速減少溫室氣體排放。 路透社

聯合國氣候大會(COP26)有一個重大的協議,就是「全球甲烷承諾」管制甲烷的排放量。此乃因為甲烷的單位溫室氣體排放係數遠高於二氧化碳(超過二十五倍),影響甚鉅。

甲烷就是天然氣,國際上管制甲烷是針對畜牧業,或天然氣開採過程的逸散排放。台灣雖非天然氣生產國,但環境中卻仍有很多地方有甲烷逸散的情形,不能不重視。

各種有機物在厭氧狀況下會被微生物分解而產生沼氣,沼氣的主要成分就是甲烷與二氧化碳。常見的是養豬場、下水道等有機廢水處理系統,以及垃圾掩埋場,甚至於密閉的水溝陰井淤泥長久未清也會自然產生沼氣。我們的綠能政策中有一項很重要的生質能源,就是推動有機廢棄物厭氧消化來產生沼氣,並作為發電利用。沼氣中的甲烷燃燒後的產物是二氧化碳和水,由原來溫室效應是二氧化碳的二十多倍降低至與二氧化碳一樣,因此可大幅降低溫室效應。

然而現在有很多的養豬戶,雖然設置厭氧發酵系統來處理廢水,發酵槽上方也鋪設紅泥沼氣袋。但是往往因為沼氣產生量不大,發電的經濟效益不高,而缺乏將沼氣好好收集利用的誘因,或沼氣袋破損也懶得修補,因此讓沼氣逸散到大氣中,這對溫室氣體的負面影響就很大了。而垃圾掩埋場部分,之前因農委會禁止廚餘養豬一個月,有些地方的廚餘就直接傾倒到垃圾場去,而將使沼氣產生量增加,但掩埋場的沼氣收集設施若不完整,也是造成甲烷排放量增加的幫凶。

沼氣是珍貴的再生能源,將沼氣中的甲烷好好回收再利用,可以減少石化能源的需求。反之如果產生沼氣後卻不收集而任其排放,危害就很大了。一正一負之間有重大差距,這正是應該大力推動沼氣利用的最重要原因。

來源:

除了能源市場的買家,金融機構也可藉此決定投資標的。有了MiQ甲烷排放的第三方認證,等於多了一個甲烷減量績效指標,來審視是否該與相關廠商交易。 圖片來源:Jon Sullivan(CC BY-NC 2.0)

圖片來源:Jon Sullivan(CC BY-NC 2.0)

2050淨零排放的目標迫在眉睫,若要有效減碳,除了二氧化碳,你還得認識另一種效力最強、卻常遭忽視的溫室氣體——甲烷(Methane)。

根據科學研究,甲烷對地球暖化的影響力,是二氧化碳的25倍以上。去年COP26發起的「全球甲烷承諾」(Global Methane Pledge),即是為此而來,希望能在2030年前將甲烷排放水準減少30%(相較於2020年),目前已有上百國加入該倡議。

然而,甲烷的實際危害程度,恐怕遠超乎你我想像。

散逸量超乎想像,須從能源部門改善下手

不久前,國際能源總署(IEA)發布的《2022年全球甲烷追蹤》(Global Methane Tracker 2022)警告,來自能源產業的甲烷實際排放量,比官方宣告的數據還要高70%。

該報告分析,自工業革命以來,全球氣溫上升約有30%由甲烷造成。進一步追究排放來源,能源部門必須承擔極大責任,主要逸散來自煤炭、石油和天然氣等化石燃料,常發生在開採、加工、儲存或配送的過程。

儘管暖化效應極強,但好消息是,甲烷也有相當龐大的減碳潛力。因為它在大氣中的分解速度比較快,意味著,只要能在化石燃料製程中減少逸散及排放量,不失為一種更有效率的抗暖化方法。

有鑑於此,國際智庫洛磯山研究所(Rocky Mountain Institute, 簡稱RMI)便攜手顧問公司SYSTEMIQ,推出一套MiQ甲烷排放第三方認證,跟常見的能源效率分級系統有異曲同工之妙,以A-F分級評估天然氣公司,讓人一目了然甲烷強度(methane intensity),也就是天然氣產製過程的甲烷排放量,鼓勵大家跟表現較好的廠商合作。

MiQ資深顧問Georges Tijbosch強調,只要阻止石油和天然氣生產過程中75%的甲烷洩漏量,相當於立即關閉世界上60%的燃煤電廠,減碳效益非常可觀。

推第三方認證,鼓勵買主和金融業列入考量

除了能源市場的買家,金融機構也可根據MiQ來決定投資標的。近年化石燃料撤資呼聲愈來愈高的壓力驅使下,投資機構對化石燃料相關資產的融資及風險愈來愈小心。以後有了MiQ的第三方認證,等於多了一個甲烷減量績效指標,來藉此審視是否該與相關廠商交易、核貸。

值得一提的是,MiQ的評估系統不只看排放強度,還包含該公司有無在營運過程設置監測技術,防止意料外的甲烷逸散狀況。若企業想改善認證等級,監測技術也得跟著升級,透過最佳實踐策略(best practice)來加強管理措施。IEA觀察指出,表現好和表現最差的公司,甲烷逸散數據有時會相差百倍。

推廣一年多來,目前已有10億立方英尺(Bcf)的天然氣通過MiQ認證,約占全球天然氣市場2.5%。RMI和SYSTEMIQ兩單位更期許,未來十年能將甲烷認證的滲透率推廣到100%,成為業界公認標準。

當然,除了第三方認證,還有不少幫助減少甲烷的政策工具跟管理方法,同樣值得各界重視。誠如美國氣候特使凱瑞(John Kerry)所言:「減少甲烷污染,是緩解氣候變遷最快的方法(Cutting methane pollution is the fastest way to mitigate climate change)。」